聖經有個巴別塔的故事。話說巴比倫人好大喜功,打算建築一座巴別塔與天比高;神不喜愛他們自大狂妄,便運用神力使他們操不同語言,「雞同鴨講」的巴比倫人溝通不成,各散東西,塔也就建不成了。故事的教訓:我們應該敬畏神,永不要挑戰祂的無上權威。至少基督徒如是說。

我,卻有另一番解讀。我懷疑,神只是在試探巴比倫人的決心。你看哥本哈根氣候峰會那些即時傳譯,便知語言根本不是什麼障礙。巴比倫人因為言語互異而四散,與其說是上天的懲罰,不如說他們沒有建塔的決心,遭遇少許波折便輕言放棄。這樣看來,那 193 個國家願意在哥本哈根熬至最後一刻,對解決氣候暖化的承擔,比巴比倫人建巴別塔好了一大截。此外,以神的胸襟,看見自己的創造能夠有日超越自己,這種青出於藍的喜悅,不是遠勝至高無上的寂寞嗎?我認為,巴別塔半途「峻工」,神應該感到萬分失望。

數千年後的今天,由於言語不通而作罷的事例,我再沒聽聞。人類也再不會興建巴別塔這類「大白象」,我們嘗試以更實際的手段去主宰自然,在這過程中,我們靜悄悄地「超越」了大自然而不自知,本文將會談及一個例子。

氮是生命的要素,是 DNA 和很多蛋白質的主要成份之一。大氣層接近八成是氮氣,然而大部份生物都不能直接從大氣中汲取,氮氣必須經過「固氮」(nitrogen fixation)的過程方能被吸收。氮氣是 N2,是兩粒緊扣的氮原子,「固氮」過程就是要分開這兩粒氮原子,再接上氧或氫,即最終產物是「氮-氧」或者「氮-氫」。這個過程可視為把大氣中不能直接吸收的氮氣「固定」在另一可供吸收的狀態,遂名「固氮」。自然界中,某些細菌和海藻擁有固氮的機能,另外還有些專門固氮的微生物與大豆(soybean)和榿木(alder)共生,生於其根部。

十九世紀中期,科學家發現氮對農作物的重要性。十九世紀末,歐洲有人意識到,若果找不到足夠的氮資源,便不可能種植充足的糧食支持人口的不斷增長,幸好後來在一些太平洋島嶼和南美發現大量鳥糞,成為當時肥料的重要來源。1913 年,發明了 Haber-Bosch process 人工固氮,把氮氣轉化為阿摩尼亞(NH3),從此想製多少肥料便有多少肥料,想製多少炸藥便有多少炸藥,「氮危機」從此不再。此後全球人口快速增長,或多或少與糧食供應充足有關。今日,世上超過一半食物都是來自 Haber-Bosch process 生產的氮肥料。

從前人類倚靠微生物天然固氮和動物糞便獲得氮源,Haber-Bosch process 發明後人工固氮大行其道;二十世紀後期,以人工方法「固定」的氮氣經己超過所有陸上生態系統天然固氮的份量,這便是人類靜悄悄超越大自然的例子,沒有壯麗的景觀,沒有紀念的時刻,沒有故意的規劃,只有填飽一個又一個的肚子。上世紀五、六十年代的綠色革命使全球糧食產量急增,新品種的稻米和小麥固然應記一功,Haber-Bosch process 所製的氮肥料也功不可沒。

氮肥料的廣泛使用也有其害處,例如增加土壤的酸性,減少生物的多樣性等,氮肥料流失至河水更會造成污染,不但導致有毒海藻滋生,還會影響健康。不說不知,原來肥料中所含的氮,只有大約 10% 會進入我們的身體,其餘的去了哪裡?讓我們看看整個流程。假設化工廠剛剛製成一堆肥料,內含 100 粒氮,真正落田的只有 94 粒,因為小部份會在運送和儲存中途流失掉。落田的 94 粒之中,只有一半被農作物吸收,其餘的可能被水沖走,也可能化成 NH3、NO 或 N2O 等氣體揮發掉。47 粒被吸收的氮,農作物生長時流失少許,收割時又流失少許,最終只有 31 粒被收割。收割後,食物可能腐爛,製作過程中又會消耗少許,食客更會浪費不少,最後進入體內的只有 14 粒氮;這是假設你吃植物。吃肉的話,收割的那 31 粒氮會首先用來餵飼禽畜,再如以上東減減西減減,進入人體內的氮只有 4 粒。換句話說,如果你吃素,86% 的氮在進食前經已流失掉;如果你吃肉,這比例更會高至 96%。我們吃氮,想不到竟是如此低效率。

以上只說固氮及其對農業的重要,但地球的「氮循環」還有另一方面,就是那些氧化氮氣體如 NO、N2O 和 NO2 等。人類廣泛使用化石燃料之前,這些氣體的來源主要是閃電。化石燃料普及之後,人類活動當然成為氧化氮的主要來源了。燃燒化石燃料會產生氧化氮,一來是因為燃燒過程令空氣中的氧和氮給合,二來是因為燃料中含有氮的原故。告訴大家一件比較少為人知的事,一般以為只有那些含有 Chlorine 或 Bromine 的氣體才會侵蝕臭氧層,其實 NO 和 NO2 也有相同效果。事實上,由於蒙特利爾協定成功控制 CFC 等氣體的排放,氧化氮現已成為侵蝕臭氧層的氣體之中排放量最高的。

我們雖然沒有再建巴別塔,但從我們靜悄悄超越大自然的例子和主宰天地萬物的程度來看,「人定勝天」似是不爭的事實。然而,勝天帶來的後果,我們能否完滿解決?我們需要戰勝或超越的,是「天」還是「天性」?

(2009 年 12 月 30 日 信報副刊)

本文主要資料來源:

Ambio Vol. 31 No. 2, March 2002

James N. Galloway and Ellis B. Cowling

Reactive Nitrogen and The World: 200 Years of Change

2009年12月30日 星期三

2009年12月16日 星期三

誰是老闆?

某地有一班學生,每天做着一份叫 GDP 的試卷;這份試卷沒有滿分,只有愈來愈高分。身為學生,當然求學只是求分數,各人都以最高分為榮;這也正符合家長的期望,名列前茅的學生往往獲得金錢的獎勵。由於每人能力有高有低,班中的高材生愈來愈富有,那些「籮底橙」則愈來愈窮,漸漸地這班學生分成兩個「陣營」:富學生和窮學生。兩群人雖然偶有衝突,不過大體上各人都只顧埋首於自己那份 GDP 試卷,富學生想盡辦法博取更高分數,窮學生則用盡精力希望一嚐成為富學生的滋味。生活縱使不容易過,但活得總算簡單,畢竟目標只得一個,就是做好那份 GDP 試卷,然後做個有錢人。

好景不常。一天,學生們收到一封信,信中這樣寫道:「我很憤怒,你們的分數怎麼愈來愈高?我最討厭比我高分的人,如果你們的分數再不降低,便會受到嚴懲。--你們的老闆」看罷,同學們面面相覷,這位不知名的「老闆」究竟是何方神聖,大家都說不出個所以然來,是班中某位窮書生的惡作劇也說不定。整封信短短數句,威嚇有餘,細節欠奉;謬謬然刻意拿少分遭父母親責罵,豈不是有史以來最大的笨蛋?大家都不以為然,繼續自求高分。

幾個月後,收到另一封信,這樣寫道:「你們真是不知好歹,我不顯一點功架,你們便當我不存在。不過我宅心仁厚,暫且給你們多一次機會,讓我告訴你們一個秘密,你們便知我的全能。你們那份試卷,其實是一式兩份的過底紙,表面那張 GDP 背後是另一張叫 CO2 的副本。這張過底紙的製作非常精巧,正副本猶如同一張紙,所以你們今天仍未為意。我對你們的成績一清二楚,是因為每次測驗後我都會收到一份 CO2 副本。你們現在大可拿一份試卷仔細研究一下,便知我的說話有多真確。再次警告你們,我最討厭比我高分的人,如果你們的分數再不降低,便會受到嚴懲。--你們的老闆」

同學們趕快檢驗試卷,果然是張過底紙。擺在眼前的事實,竟然需要他的提示才能揭穿,這位老闆確非泛泛之輩。同學們開始意識到,老闆的警告,或者不應掉以輕心,然而警告的內容還是流於空泛;要低分至什麼程度才足夠?有沒有期限?懲罰是什麼?在如此不確定的情況下刻意拿低分,卻要承受父母必然的責罵,又是否明智?

有人提出,只要能夠把 GDP 正本和 CO2 副本分開來處理,問題便迎刃而解,同學們繼續拿 GDP 高分令雙親滿意,而 CO2 副本則可任意塗污,想拿多低分也可以。有些同學立即嘗試,然而過底紙設計之精巧,並非他們所能領會,要把 GDP 和 CO2 「脫鈎」談何容易。

逼不得已,富學生和窮學生商討對策。基本上,他們同意「循序漸進」,一方面給予父母「適應」的時間,另一方面趁機發展分開過底紙的技術,希望盡快把 GDP 和 CO2 脫鈎。首先,他們各自定下比現時分數低的「目標分數」;若果人人達標,也就沒有什麼值得說下去,一是靜待老闆的下一封信,一是靜待老闆的懲罰。然而事情永遠沒有這麼簡單,每人都想稍稍提高自己的得分,以減少或避免父母的責難,這個傾向於富學生尤為明顯。他們有一個提議,就是付錢給窮學生,條件是窮學生必須考得比目標分數低,低得愈多付錢愈多,只要總分數合計比從前的低,老闆應該「收貨」罷。窮學生也樂得有此額外財源,畢竟他們已經拿慣低分,給人責罵慣了。

這「交換機制」美其名是給予學生自由選擇的餘地,實則是提供富學生逃避責任的途徑,窮學生當然也樂得奉陪。富學生的真正老闆仍是自己的 GDP,窮學生的真正老闆是自己的荷包;為應付那位久不久出信恐嚇的老闆,「賬面」湊夠一個低分數給他便算,反正他 happy 與否我們不能確定,怎樣懲罰我們不能確定,何時懲罰我們也不能確定。

故事說到這裡,讓我們回到現實世界。討論氣候政策時經常聽到的 cap-and-trade,就是這個交換機制,即超標國向未達標國購買其多餘的排碳配額,「賬面」上令自己達到減排目標。這機制對實質減排有沒有幫助,見仁見智;容許擁有多餘配額的國家「售賣」配額,無疑是給予他們超額減排的誘因;另一方面,超標國可以隨便以金錢代替減排,原則上令人不安。

京都協定有發達國和發展中國家之分,兩者有着「共同但有區別的責任」,這個宗旨相信也會伸延至以後的協定。從交換機制的角度,發達國往往是付錢的買方,發展中國家則是賣方。除了多餘的碳配額,還可以賣什麼呢?一些叫 Certified Emission Reductions (CER) 的東西。任何有助碳減排的項目,如水力發電、堆填區氣體管理等,經過審定和註冊後都會獲發 CER。這安排十分合理,但執行上有其困難,關鍵是怎樣肯定某項目在沒有外來資金資助下不會發生。舉例,中國很多水力發電項目都有參與這類計劃,有些論者則認為,在中國大力發展另類能源的國策下,其中某些項目即使沒有 CER 的資金,無論如何也是會進行的;換句話說,那些項目減去的碳排放,無論如何也會發生,不應用來抵消別國的超排放。

另外,發達國也可以金錢來交換發展中國家「不砍伐樹林」,這計劃叫 Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD),沒有包含在京都協定,但應該會包含在以後的協定。樹林是吸收大氣層二氧化碳的重要一環,砍伐樹林便等同釋放二氧化碳,不砍伐便等同減排了。這裡我們也面對相同問題,就是怎去肯定某個面積的樹林,如果沒有發達國「收買」,當地人就一定會砍伐呢?若果發達國付了錢,但當地人原本便不打算砍伐,那錢豈不是白付?當人人知道「不」砍伐可以賺錢,那人人都說「會」砍伐了,這是不是廿一世紀版的「不」勞而獲?

當然,我想到的問題聯合國必定想得到,他們應該有對策。我想指出的是,所謂碳減排,說穿了其實是一門賬面功夫,加加減減背後,富國只想以金錢代替承諾,窮國只想袋袋平安。不過想深一層,不是這樣的一個協定,世上又哪會有任何協定?

(2009 年 12 月 16 日 信報副刊)

好景不常。一天,學生們收到一封信,信中這樣寫道:「我很憤怒,你們的分數怎麼愈來愈高?我最討厭比我高分的人,如果你們的分數再不降低,便會受到嚴懲。--你們的老闆」看罷,同學們面面相覷,這位不知名的「老闆」究竟是何方神聖,大家都說不出個所以然來,是班中某位窮書生的惡作劇也說不定。整封信短短數句,威嚇有餘,細節欠奉;謬謬然刻意拿少分遭父母親責罵,豈不是有史以來最大的笨蛋?大家都不以為然,繼續自求高分。

幾個月後,收到另一封信,這樣寫道:「你們真是不知好歹,我不顯一點功架,你們便當我不存在。不過我宅心仁厚,暫且給你們多一次機會,讓我告訴你們一個秘密,你們便知我的全能。你們那份試卷,其實是一式兩份的過底紙,表面那張 GDP 背後是另一張叫 CO2 的副本。這張過底紙的製作非常精巧,正副本猶如同一張紙,所以你們今天仍未為意。我對你們的成績一清二楚,是因為每次測驗後我都會收到一份 CO2 副本。你們現在大可拿一份試卷仔細研究一下,便知我的說話有多真確。再次警告你們,我最討厭比我高分的人,如果你們的分數再不降低,便會受到嚴懲。--你們的老闆」

同學們趕快檢驗試卷,果然是張過底紙。擺在眼前的事實,竟然需要他的提示才能揭穿,這位老闆確非泛泛之輩。同學們開始意識到,老闆的警告,或者不應掉以輕心,然而警告的內容還是流於空泛;要低分至什麼程度才足夠?有沒有期限?懲罰是什麼?在如此不確定的情況下刻意拿低分,卻要承受父母必然的責罵,又是否明智?

有人提出,只要能夠把 GDP 正本和 CO2 副本分開來處理,問題便迎刃而解,同學們繼續拿 GDP 高分令雙親滿意,而 CO2 副本則可任意塗污,想拿多低分也可以。有些同學立即嘗試,然而過底紙設計之精巧,並非他們所能領會,要把 GDP 和 CO2 「脫鈎」談何容易。

逼不得已,富學生和窮學生商討對策。基本上,他們同意「循序漸進」,一方面給予父母「適應」的時間,另一方面趁機發展分開過底紙的技術,希望盡快把 GDP 和 CO2 脫鈎。首先,他們各自定下比現時分數低的「目標分數」;若果人人達標,也就沒有什麼值得說下去,一是靜待老闆的下一封信,一是靜待老闆的懲罰。然而事情永遠沒有這麼簡單,每人都想稍稍提高自己的得分,以減少或避免父母的責難,這個傾向於富學生尤為明顯。他們有一個提議,就是付錢給窮學生,條件是窮學生必須考得比目標分數低,低得愈多付錢愈多,只要總分數合計比從前的低,老闆應該「收貨」罷。窮學生也樂得有此額外財源,畢竟他們已經拿慣低分,給人責罵慣了。

這「交換機制」美其名是給予學生自由選擇的餘地,實則是提供富學生逃避責任的途徑,窮學生當然也樂得奉陪。富學生的真正老闆仍是自己的 GDP,窮學生的真正老闆是自己的荷包;為應付那位久不久出信恐嚇的老闆,「賬面」湊夠一個低分數給他便算,反正他 happy 與否我們不能確定,怎樣懲罰我們不能確定,何時懲罰我們也不能確定。

故事說到這裡,讓我們回到現實世界。討論氣候政策時經常聽到的 cap-and-trade,就是這個交換機制,即超標國向未達標國購買其多餘的排碳配額,「賬面」上令自己達到減排目標。這機制對實質減排有沒有幫助,見仁見智;容許擁有多餘配額的國家「售賣」配額,無疑是給予他們超額減排的誘因;另一方面,超標國可以隨便以金錢代替減排,原則上令人不安。

京都協定有發達國和發展中國家之分,兩者有着「共同但有區別的責任」,這個宗旨相信也會伸延至以後的協定。從交換機制的角度,發達國往往是付錢的買方,發展中國家則是賣方。除了多餘的碳配額,還可以賣什麼呢?一些叫 Certified Emission Reductions (CER) 的東西。任何有助碳減排的項目,如水力發電、堆填區氣體管理等,經過審定和註冊後都會獲發 CER。這安排十分合理,但執行上有其困難,關鍵是怎樣肯定某項目在沒有外來資金資助下不會發生。舉例,中國很多水力發電項目都有參與這類計劃,有些論者則認為,在中國大力發展另類能源的國策下,其中某些項目即使沒有 CER 的資金,無論如何也是會進行的;換句話說,那些項目減去的碳排放,無論如何也會發生,不應用來抵消別國的超排放。

另外,發達國也可以金錢來交換發展中國家「不砍伐樹林」,這計劃叫 Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD),沒有包含在京都協定,但應該會包含在以後的協定。樹林是吸收大氣層二氧化碳的重要一環,砍伐樹林便等同釋放二氧化碳,不砍伐便等同減排了。這裡我們也面對相同問題,就是怎去肯定某個面積的樹林,如果沒有發達國「收買」,當地人就一定會砍伐呢?若果發達國付了錢,但當地人原本便不打算砍伐,那錢豈不是白付?當人人知道「不」砍伐可以賺錢,那人人都說「會」砍伐了,這是不是廿一世紀版的「不」勞而獲?

當然,我想到的問題聯合國必定想得到,他們應該有對策。我想指出的是,所謂碳減排,說穿了其實是一門賬面功夫,加加減減背後,富國只想以金錢代替承諾,窮國只想袋袋平安。不過想深一層,不是這樣的一個協定,世上又哪會有任何協定?

(2009 年 12 月 16 日 信報副刊)

2009年12月11日 星期五

2009年12月9日 星期三

從蒙特利爾看哥本哈根

氣候峰會進行之際,眾參與國應對氣候暖化有何良策,我們引頸以待……

抑或,眾人皆知這類有賴各國自律的多邊協定是「姿勢多於實際」,故從未對其寄予厚望?

我屬於後者。

抑或,是我過份悲觀?歐盟上月發表《溫室氣體排放的趨勢及預測 2009》,對達致 2012 年京都協定的減排目標滿有信心。

然而,世上最大溫室氣體生產國--中國和美國--對承擔減排責任「步步為營」,今日即使答應減排,他日能否貫徹執行,實屬未知。

哥本哈根氣候峰會將會成為人類通過協商合作完善管理地球資源的最佳示範,還是一次全球性公地悲劇(Tragedy of the commons)的開始,只有留待時間考証。回望過去,其實我們早有成功的先例。1987 年蒙特利爾協定,便有效地減少損害臭氧層氣體的排放,曾被譽為「可能是有史以來最成功的國際協議」。哥本哈根可會是蒙特利爾的再版?

化學家早於 1960 年代末便懷疑一些用於冷凍、空調、噴霧等系統的氣體或會影響環境,1970 年代初知道有關氣體能夠侵蝕臭氧層,從此一些國家已經自行立法規管,這是先於任何國際協議。1985 年,南極發現臭氧層穿洞,引起全球廣泛關注,促成 1987 年蒙特利爾協定,侵蝕臭氧層的氣體將會漸被取締。後來該協議再經多次修訂,根據 1999 年北京的最終版本,發達國將於 2030 年完全停止使用,發展中國家則於 2040 年。效果方面,大氣層中侵蝕臭氧的氣體自 1990 年代已經再沒增加,臭氧濃度近年亦見回升,雖然南極那個臭氧洞仍在[1],科學家預計它會在本世紀中葉消失[2];到了本世紀末,臭氧層應會完全康復[3]。

So far so good。溫室氣體減排會唔會咁「順攤」?

侵蝕臭氧氣體主要為 CFC,1930 年代才發明,1970-80 年代開始減用;五十年的「孽」,需要整個世紀償還。溫室氣體減排的終極目標是把大氣中溫室氣體的濃度降至工業化前的水平;工業革命至今二百五十年,我們還未認真減排,不用仔細研究也知道終極目標不可能在本世紀、甚至下世紀內實現。科學界對此心知肚明,因此給我們一個比較現實的目標:把升溫限制在攝氏二度之內。看着中美兩國「慢條斯理」,我認為達致此目標已是了不起的成就。

誠然,減用 CFC 與減排二氧化碳是兩回完全不同的事,前者在冷凍、空調、滅火等應用對現代社會固然重要,後者的產生卻是近乎必然,因為二氧化碳是絕大部份能量來源的副產物。不用 CFC,頂多不再嘆冷氣;不呼 CO2,社會會停頓,人會死。

另一個問題,是「代用品」(alternatives)。不用 CFC,其實可以繼續嘆冷氣,因為還有 HCFC。蒙特利爾協定生效前夕,化學品製造商便已爭相研發取代 CFC 的化學物,HCFC 就是他們的成果。說到這裡,或者我應該談談這堆英文字母背後的意義。「CFC」的第一個「C」是 Chlorine(氯),「F」是 Fluorine(氟),最後一個「C」是 Carbon(碳),由這三種元素組成的氣體能夠侵害臭氧層;說得準確一點,其實是那粒 Chlorine 原子能夠跟臭氧產生化學作用,從而減少大氣層的臭氧。記着,罪魁禍首是 Chlorine。

「HCFC」又是什麼?「H」是 Hydrogen(氫),之後的三個英文字母與上同。

等等,那 HCFC 不是依然包藏 Chlorine 這粒罪魁嗎?對,不過 HCFC 較易在大氣層分解,在飄至離地面十五公里的臭氧層[4]之前大多消散掉。包含 Chlorine 之餘,那種氣體分子還必須有足夠的化學穩定性,才能「護送」 Chlorine 至臭氧層肆虐。然而,「漏網之魚」總不能免,少部份 HCFC 還是會飄到臭氧層造成破壞,所以它只是一件「過渡性」代用品,上面提過發達國於 2030 年、發展中國家於 2040 年停用所有侵害臭氧層的氣體,說的就是 HCFC。

那 HCFC 又有沒有代用品?有,而且是終極代用品,包保不再破壞臭氧層。拿走 Chlorine,不就是 HFC 嗎?除去罪魁便不可能傷害臭氧了,對啊,HFC 就是我們夢寐以求的終極代用品。

等等,這只是對修補臭氧層的蒙特利爾協定而言。以上提過的所有英文字母組合,包括看似安全的 HFC,都是比二氧化碳強過千倍的溫室氣體(就同等重量而言),京都協議和將來任何減排協定均會對其加以監管,最終可能遭淘汰。

怎麼辦?會否終有一天沒冷氣?不用擔心,原來天然的代用品多的是,包括阿摩尼亞、丙烷(propane),還有意想不到的 CO2!可口可樂經已計劃 2010 年完結前安裝十萬部使用二氧化碳的汽水機。看來,只要我們仍想嘆冷氣,我們便有用不完的冷凍劑代用品。

看來,我們也有數不完的另類能源,可惜沒有一樣能在可見將來挑起替代化石能源的重任,核能或是唯一例外。個人認為,蒙特利爾協定的成功,很大程度在於找到功能相約的 CFC 代用化學物;在未有另類能源可「擔大旗」的情況下,減排溫室氣體的道路必定更為崎嶇。

蒙特利爾協定還有一位「得力助手」,就是 1985 年在南極發現的那個臭氧洞!想像,若果我當時告訴你,全球大氣層的臭氧水平比正常低 2%(這是事實)[5],你可能只會嗤之以鼻;我再告訴你大氣層有個大過澳洲嘅「窿」……這種震撼,非任何數字和論據可比。為何全球臭氧層變薄,但唯獨南極有個洞,根本無人會深究;眾人只知頭上有個窿,如果今天不修補,明天便可能患上皮膚癌,於是一起向政府施壓。臭氧洞喚起的關注和危機感,不但推動各國立法和蒙特利爾協定的進行,更是環保分子的美夢。

氣候暖化就是缺乏一個「洞」,一件令舉世震撼的事。2005 年侵襲美國新奧爾良的卡特里娜颶風,2008 年開始的南極威爾金斯冰架倒塌,今年吹襲台灣的颱風莫拉克,你都可說是震撼;但於我個人而言,沒有一件事比得上大氣層穿窿來得震撼。走崎嶇路必須有走崎嶇路的決心和勇氣。平心而論,我還未見足夠的政府和人民有着這樣的決心和勇氣(包括我自己)。

「唔見棺材唔流眼淚」,或許這是人的本性,希望氣候暖化給我們的「棺材」不會來得太遲吧。

(2009 年 12 月 9 日 信報副刊)

相關連結及 References:

United Nations Environment Programme

Production and Consumption of Ozone Depleting Substances under the Montreal Protocol 1986-2004 (2005)

第 7 頁有個清晰圖表顯示各種受管制氣體的取締進程。

United Nations Environment Programme

Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2006 (or here)

可說是臭氧層科學的「教科書」,不用讀完整本,只要讀過「Twenty Questions and Answers About the Ozone Layer」那一章,你對臭氧層的認識已經超過世上九成的人,文中很多較技術性的資料都是取自這裡,例如:

[1] Q.23頁:南極臭氧洞大小的歷史數據。

[2] Q.34頁:Around midcentury, the effective abundance of ozone-depleting gases should fall to values that were present before the Antarctic “ozone hole” began to form in the early 1980s.

[3] Q.1頁:Now, with continued compliance, we expect recovery of the ozone layer by the late 21st century.

[4] Q.3頁:臭氧層高度

[5] Q.28頁:全球臭氧水平圖表。1985 年發現南極臭氧洞之時,大氣臭氧水平只比正常的低 2%;最嚴重時也不過 5-6%。

至於為何全球臭氧層變薄,卻只有南極穿洞,自己看吧,在Q.19頁。

抑或,眾人皆知這類有賴各國自律的多邊協定是「姿勢多於實際」,故從未對其寄予厚望?

我屬於後者。

抑或,是我過份悲觀?歐盟上月發表《溫室氣體排放的趨勢及預測 2009》,對達致 2012 年京都協定的減排目標滿有信心。

然而,世上最大溫室氣體生產國--中國和美國--對承擔減排責任「步步為營」,今日即使答應減排,他日能否貫徹執行,實屬未知。

哥本哈根氣候峰會將會成為人類通過協商合作完善管理地球資源的最佳示範,還是一次全球性公地悲劇(Tragedy of the commons)的開始,只有留待時間考証。回望過去,其實我們早有成功的先例。1987 年蒙特利爾協定,便有效地減少損害臭氧層氣體的排放,曾被譽為「可能是有史以來最成功的國際協議」。哥本哈根可會是蒙特利爾的再版?

化學家早於 1960 年代末便懷疑一些用於冷凍、空調、噴霧等系統的氣體或會影響環境,1970 年代初知道有關氣體能夠侵蝕臭氧層,從此一些國家已經自行立法規管,這是先於任何國際協議。1985 年,南極發現臭氧層穿洞,引起全球廣泛關注,促成 1987 年蒙特利爾協定,侵蝕臭氧層的氣體將會漸被取締。後來該協議再經多次修訂,根據 1999 年北京的最終版本,發達國將於 2030 年完全停止使用,發展中國家則於 2040 年。效果方面,大氣層中侵蝕臭氧的氣體自 1990 年代已經再沒增加,臭氧濃度近年亦見回升,雖然南極那個臭氧洞仍在[1],科學家預計它會在本世紀中葉消失[2];到了本世紀末,臭氧層應會完全康復[3]。

So far so good。溫室氣體減排會唔會咁「順攤」?

侵蝕臭氧氣體主要為 CFC,1930 年代才發明,1970-80 年代開始減用;五十年的「孽」,需要整個世紀償還。溫室氣體減排的終極目標是把大氣中溫室氣體的濃度降至工業化前的水平;工業革命至今二百五十年,我們還未認真減排,不用仔細研究也知道終極目標不可能在本世紀、甚至下世紀內實現。科學界對此心知肚明,因此給我們一個比較現實的目標:把升溫限制在攝氏二度之內。看着中美兩國「慢條斯理」,我認為達致此目標已是了不起的成就。

誠然,減用 CFC 與減排二氧化碳是兩回完全不同的事,前者在冷凍、空調、滅火等應用對現代社會固然重要,後者的產生卻是近乎必然,因為二氧化碳是絕大部份能量來源的副產物。不用 CFC,頂多不再嘆冷氣;不呼 CO2,社會會停頓,人會死。

另一個問題,是「代用品」(alternatives)。不用 CFC,其實可以繼續嘆冷氣,因為還有 HCFC。蒙特利爾協定生效前夕,化學品製造商便已爭相研發取代 CFC 的化學物,HCFC 就是他們的成果。說到這裡,或者我應該談談這堆英文字母背後的意義。「CFC」的第一個「C」是 Chlorine(氯),「F」是 Fluorine(氟),最後一個「C」是 Carbon(碳),由這三種元素組成的氣體能夠侵害臭氧層;說得準確一點,其實是那粒 Chlorine 原子能夠跟臭氧產生化學作用,從而減少大氣層的臭氧。記着,罪魁禍首是 Chlorine。

「HCFC」又是什麼?「H」是 Hydrogen(氫),之後的三個英文字母與上同。

等等,那 HCFC 不是依然包藏 Chlorine 這粒罪魁嗎?對,不過 HCFC 較易在大氣層分解,在飄至離地面十五公里的臭氧層[4]之前大多消散掉。包含 Chlorine 之餘,那種氣體分子還必須有足夠的化學穩定性,才能「護送」 Chlorine 至臭氧層肆虐。然而,「漏網之魚」總不能免,少部份 HCFC 還是會飄到臭氧層造成破壞,所以它只是一件「過渡性」代用品,上面提過發達國於 2030 年、發展中國家於 2040 年停用所有侵害臭氧層的氣體,說的就是 HCFC。

那 HCFC 又有沒有代用品?有,而且是終極代用品,包保不再破壞臭氧層。拿走 Chlorine,不就是 HFC 嗎?除去罪魁便不可能傷害臭氧了,對啊,HFC 就是我們夢寐以求的終極代用品。

等等,這只是對修補臭氧層的蒙特利爾協定而言。以上提過的所有英文字母組合,包括看似安全的 HFC,都是比二氧化碳強過千倍的溫室氣體(就同等重量而言),京都協議和將來任何減排協定均會對其加以監管,最終可能遭淘汰。

怎麼辦?會否終有一天沒冷氣?不用擔心,原來天然的代用品多的是,包括阿摩尼亞、丙烷(propane),還有意想不到的 CO2!可口可樂經已計劃 2010 年完結前安裝十萬部使用二氧化碳的汽水機。看來,只要我們仍想嘆冷氣,我們便有用不完的冷凍劑代用品。

看來,我們也有數不完的另類能源,可惜沒有一樣能在可見將來挑起替代化石能源的重任,核能或是唯一例外。個人認為,蒙特利爾協定的成功,很大程度在於找到功能相約的 CFC 代用化學物;在未有另類能源可「擔大旗」的情況下,減排溫室氣體的道路必定更為崎嶇。

蒙特利爾協定還有一位「得力助手」,就是 1985 年在南極發現的那個臭氧洞!想像,若果我當時告訴你,全球大氣層的臭氧水平比正常低 2%(這是事實)[5],你可能只會嗤之以鼻;我再告訴你大氣層有個大過澳洲嘅「窿」……這種震撼,非任何數字和論據可比。為何全球臭氧層變薄,但唯獨南極有個洞,根本無人會深究;眾人只知頭上有個窿,如果今天不修補,明天便可能患上皮膚癌,於是一起向政府施壓。臭氧洞喚起的關注和危機感,不但推動各國立法和蒙特利爾協定的進行,更是環保分子的美夢。

氣候暖化就是缺乏一個「洞」,一件令舉世震撼的事。2005 年侵襲美國新奧爾良的卡特里娜颶風,2008 年開始的南極威爾金斯冰架倒塌,今年吹襲台灣的颱風莫拉克,你都可說是震撼;但於我個人而言,沒有一件事比得上大氣層穿窿來得震撼。走崎嶇路必須有走崎嶇路的決心和勇氣。平心而論,我還未見足夠的政府和人民有着這樣的決心和勇氣(包括我自己)。

「唔見棺材唔流眼淚」,或許這是人的本性,希望氣候暖化給我們的「棺材」不會來得太遲吧。

(2009 年 12 月 9 日 信報副刊)

相關連結及 References:

United Nations Environment Programme

Production and Consumption of Ozone Depleting Substances under the Montreal Protocol 1986-2004 (2005)

第 7 頁有個清晰圖表顯示各種受管制氣體的取締進程。

United Nations Environment Programme

Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2006 (or here)

可說是臭氧層科學的「教科書」,不用讀完整本,只要讀過「Twenty Questions and Answers About the Ozone Layer」那一章,你對臭氧層的認識已經超過世上九成的人,文中很多較技術性的資料都是取自這裡,例如:

[1] Q.23頁:南極臭氧洞大小的歷史數據。

[2] Q.34頁:Around midcentury, the effective abundance of ozone-depleting gases should fall to values that were present before the Antarctic “ozone hole” began to form in the early 1980s.

[3] Q.1頁:Now, with continued compliance, we expect recovery of the ozone layer by the late 21st century.

[4] Q.3頁:臭氧層高度

[5] Q.28頁:全球臭氧水平圖表。1985 年發現南極臭氧洞之時,大氣臭氧水平只比正常的低 2%;最嚴重時也不過 5-6%。

至於為何全球臭氧層變薄,卻只有南極穿洞,自己看吧,在Q.19頁。

2009年12月3日 星期四

2009年12月2日 星期三

我國礦產原來「咁多」

每逢交稿之日,必有落筆之困,今次當然不例外。案頭的燈,握着鉛筆的手,投於紙張上的影,一動不動,彷彿整個世界跟隨我的思緒停頓下來。時間流轉的唯一提示,只有手提電腦 LCD 屏幕上一眨一眨的 cursor;因為它,我知道時間仍在向前;因為它,我知道地球仍然在轉。讀者們,請記着我桌上的擺設,讀下去便知有何用。

無論是傳統的陰極管或近年興起的液晶體屏幕,其瑩光粉的其中一種成分叫「釔」(yttrium),是稀土元素的一員。「稀土」其實是十七種元素的統稱,它們的總產值不高,但在科技領域卻是不可或缺,屏幕以外,風力發電的渦輪和電動車的電池也會用上。早前中國減少稀土出口,引起國際關注,全因中國壟斷了稀土出產,佔全球產量的九成半。如果全世界(中國除外)稀土產量係「咁多」,那中國的稀土產量就係

作個對比,OPEC 原油舉足輕重,也不過佔全球產量 45%。若果全世界(OPEC 除外)原油產量係「咁多」,OPEC 產量都不過係

好奇心驅使,找來美國地質調查局一年一度的 Mineral Commodity Summaries (MCS),看看中國還有什麼礦產在全球產量佔一席位。原來,中國的礦藏尚算豐盈,在我的書桌上,起碼還有四件東西雖然沒有寫明「中國製造」,卻大有可能是「中國出土」。你能否猜到是哪幾件?

首先,是那盞燈的鎢絲。鎢(tungsten)是所有非合金的金屬中熔點最高的,達攝氏 3422 度,除了燈泡鎢絲之外,也可用來作發熱線、火箭引擎的噴咀等。鎢也是出了名的硬,其合金可作切割、鑽咀等工具。總之,需要耐熱和硬度的應用,鎢通常派得上用場。2007 年,中國的鎢產量佔全球 75%。換句話說,如果全世界(中國除外)鎢產量係「咁多」,中國的鎢產量就係

(基於商業理由,MCS 報告沒有列明美國的鎢產量,但由於該國的蘊藏量只佔全球蘊藏的 5%,故其產量應該對全球產量沒有太大影響。)

第二件大有可能是「中國出土」的東西,是手上那枝鉛筆的「鉛」,正確來說是「石墨」(graphite),炭的一種形態。石墨與鐵結合便成鋼,本身可用作潤滑劑和製乾電池;某些超導體也有炭的成分,如 CaC6,即一粒鈣與六粒炭原子的組合。石墨有人工合成也有天然開採的,2007 年,中國的天然石墨產量佔全球 72%。如果全世界(中國除外)天然石墨產量係「咁多」,中國的產量就係

第三,面前那個液晶體屏幕除了有稀土,還有一層氧化銦的透明導電薄膜。銦(indium)還是一些新型太陽能電池薄膜的成分,這些薄膜有別於傳統的「硬淨型」太陽能電池,方便鋪設於建築物或交通公具的外層。2007 年,中國的銦產量為全球的 57%。若果全世界(中國除外)的銦產量係「咁多」,那中國的產量就係

手提電腦那幾顆顯示電源、cap lock、硬盤活動的小 LED,也極有可能含有中國出土的成分。LED 通常以「砷化鎵」(Gallium Arsenide)製成,而中國是砷的最大生產國,智利次之。砷的用途廣泛,可添加至子彈增加其硬度,也可作為肥田料、煙花和殺蟲藥的成分。2007 年,中國砷產量佔全球 45%,智利佔 20%。若全世界(中國和智利除外)的砷產量係「咁多」,中國和智利的總產量就係

世上有用的礦產種類繁多,中國仍未至於做了「世界礦場」;然而,開採「咁多」礦產或多或少反映已發展國家把一些高污染工序「外判」至發展中國家的現象。世界工廠中國已經做了,世界礦場又是否我們應該追求的呢?

註:「咁多」字體面積正比於資源產量。

(2009 年 12 月 2 日 信報副刊)

無論是傳統的陰極管或近年興起的液晶體屏幕,其瑩光粉的其中一種成分叫「釔」(yttrium),是稀土元素的一員。「稀土」其實是十七種元素的統稱,它們的總產值不高,但在科技領域卻是不可或缺,屏幕以外,風力發電的渦輪和電動車的電池也會用上。早前中國減少稀土出口,引起國際關注,全因中國壟斷了稀土出產,佔全球產量的九成半。如果全世界(中國除外)稀土產量係「咁多」,那中國的稀土產量就係

咁多。

作個對比,OPEC 原油舉足輕重,也不過佔全球產量 45%。若果全世界(OPEC 除外)原油產量係「咁多」,OPEC 產量都不過係

咁多。

好奇心驅使,找來美國地質調查局一年一度的 Mineral Commodity Summaries (MCS),看看中國還有什麼礦產在全球產量佔一席位。原來,中國的礦藏尚算豐盈,在我的書桌上,起碼還有四件東西雖然沒有寫明「中國製造」,卻大有可能是「中國出土」。你能否猜到是哪幾件?

首先,是那盞燈的鎢絲。鎢(tungsten)是所有非合金的金屬中熔點最高的,達攝氏 3422 度,除了燈泡鎢絲之外,也可用來作發熱線、火箭引擎的噴咀等。鎢也是出了名的硬,其合金可作切割、鑽咀等工具。總之,需要耐熱和硬度的應用,鎢通常派得上用場。2007 年,中國的鎢產量佔全球 75%。換句話說,如果全世界(中國除外)鎢產量係「咁多」,中國的鎢產量就係

咁多。

(基於商業理由,MCS 報告沒有列明美國的鎢產量,但由於該國的蘊藏量只佔全球蘊藏的 5%,故其產量應該對全球產量沒有太大影響。)

第二件大有可能是「中國出土」的東西,是手上那枝鉛筆的「鉛」,正確來說是「石墨」(graphite),炭的一種形態。石墨與鐵結合便成鋼,本身可用作潤滑劑和製乾電池;某些超導體也有炭的成分,如 CaC6,即一粒鈣與六粒炭原子的組合。石墨有人工合成也有天然開採的,2007 年,中國的天然石墨產量佔全球 72%。如果全世界(中國除外)天然石墨產量係「咁多」,中國的產量就係

咁多。

第三,面前那個液晶體屏幕除了有稀土,還有一層氧化銦的透明導電薄膜。銦(indium)還是一些新型太陽能電池薄膜的成分,這些薄膜有別於傳統的「硬淨型」太陽能電池,方便鋪設於建築物或交通公具的外層。2007 年,中國的銦產量為全球的 57%。若果全世界(中國除外)的銦產量係「咁多」,那中國的產量就係

咁多。

手提電腦那幾顆顯示電源、cap lock、硬盤活動的小 LED,也極有可能含有中國出土的成分。LED 通常以「砷化鎵」(Gallium Arsenide)製成,而中國是砷的最大生產國,智利次之。砷的用途廣泛,可添加至子彈增加其硬度,也可作為肥田料、煙花和殺蟲藥的成分。2007 年,中國砷產量佔全球 45%,智利佔 20%。若全世界(中國和智利除外)的砷產量係「咁多」,中國和智利的總產量就係

咁多。

世上有用的礦產種類繁多,中國仍未至於做了「世界礦場」;然而,開採「咁多」礦產或多或少反映已發展國家把一些高污染工序「外判」至發展中國家的現象。世界工廠中國已經做了,世界礦場又是否我們應該追求的呢?

註:「咁多」字體面積正比於資源產量。

(2009 年 12 月 2 日 信報副刊)

2009年11月25日 星期三

鈾產見頂?

早幾天在科學論文預印本網站 arXiv 看見一篇關於「鈾危機」的文章,說世界鈾產已經見頂,核電廠將會無以為繼,云云。與一般學術期刊不同,arXiv 所載的論文未經同行審閱,質量未必有保証,然而作者多屬全職科學家,發表的意見應該有幾分根據。在關注氣候暖化和石油前景存疑的今天,核能發電被認為是減少碳排放和解決能源危機的其中一個現成途徑;英國早前才研究多建十所核電站,包括中國以內的許多發展中國家也正努力發展核能,現在忽然爆出「鈾危機」之說,詫異之餘更感好奇,怎能不看看論文作者 -- 瑞士蘇黎世粒子物理研究所的 Michael Dittmar -- 究竟葫蘆裡賣的是什麼藥。

原來不只一篇,而是一系列四篇文章;文中引用了很多由經合組織和國際原子能機構合編、名為《Uranium 2007》報告內的資料,並對其數據的準確性作出多番質疑。為表認真,我也找來此俗稱「紅皮書」的報告一讀,怎知愈讀愈是頭昏腦脹,愈讀愈覺是非難辨,愈讀…愈……

……奇怪……桌上那疊「鈾危機」論文和那本厚厚的「紅皮書」忽然說起話來,說得正確一點是互罵。片刻,驚魂稍定,我大叫道:「喂!這是我的書桌,你們有何爭執,說來聽聽,誰是誰非,由我定奪。」

紅皮書:他說鈾危機將臨,簡直是危言聳聽。據我的資料,地球的鈾藏量足夠使用一個世紀。

鈾危機:你的資料含多少水份,你自己心知肚明。

我:你們自說自話也不是辦法,我已經粗略看過你倆的論據,就讓我幫你們找出問題的精髓。先看需求,現時全球共有四百多個核反應堆,分佈三十個國家,每年用鈾約 65000 噸。將來需求增加或減少並不重要,反正你認為鈾資源快將用盡,而你則認為地球鈾源充沛。為了減少無謂爭端,我們就假設可見將來的鈾需求保持在每年 65000 噸。你倆有沒有異議?

紅皮書+鈾危機:沒有。

我:那好,同意了需求,一半的分歧已經解決,現在看供應。鈾供應來自三方面:鈾儲備、鈾礦、鈾再造。不知道我的理解正確與否,讓我拿黃金作比喻。黃金的來源也有三方面:央行的黃金儲備、金礦、廢金回收,前兩者容易明白,後者「鈾再造」是不是類似廢金回收的循環再造?

鈾危機:差不多,「鈾再造」是把用過的核廢料或提煉過程中的剩餘再提煉,使其鈾濃度回升至可供發電的水平。不過,這種循環再造只佔鈾供應的一小部份,對挽救鈾危機於事無補。

紅皮書:廢話!從來無人以為循環再造是任何物資的主要來源。地上鈾藏多的是,根本沒有什麼危機。

我:那即是說,鈾再造也不是問題的核心,你認為鈾再造幫不了多少,你則認為鈾再造可有可無。現在讓我看看鈾儲備……全球三分一的核燃料都是來自鈾儲備。鈾危機論文,根據你的估計,民用鈾儲備可能在 2013 年用盡……

紅皮書:真係唯恐天下不亂!他的所謂估計不知是建基於多少假設……

鈾危機:我要假設,是因為你說得唔清唔楚,連你自己也在第十二頁這樣說:「儘管資料不全,市場普遍預期來自鈾儲備的供應將會減少,尤其是 2013 年以後。隨着這方面的供應下降,鈾礦開採對於滿足核需求將會愈趨重要……由於勘探需時(通常十年或以上),供應緊絀和鈾價持續上升的可能性不容沒煞。」你不要說我危言聳聽,我只是將你這些格林斯潘式模糊語句重覆具體地再說一遍。

紅皮書:你不要睜着眼睛說瞎話,我是說鈾儲備下降,你卻說 2013 年用盡,這根本是兩碼子事……

我:OK,是不是 2013 根本不重要,大家都同意儲備總有用完的一天,而且正在下降。看來問題的重點是,我們有沒有足夠的鈾礦。

紅皮書:當然有,以我的資料,全球已知鈾藏量 5.5 百萬噸,以每年用鈾 65000 噸計,可用 85 年,還未計將來可能發現的蘊藏量。

鈾危機:哈哈,我哋真係嚟到問題嘅重點,就是他的資料有多準確。你知不知道他的資料怎樣得來?

我:是不是發給各國政府的問卷?

鈾危機:對啊,沒有第三方驗證,填什麼都是一樣,只靠政府官員的操守,資料質素可想而知。我的第三章已經指出,紅皮書兩年一版,許多國家申報的蘊藏量波動得出奇,但紅皮書從沒解釋那些變動的由來。再者,他剛才說的 5.5 百萬噸蘊藏量,其實分兩部份,一是「探明藏量」(Reasonably Assured Resources),一是「推斷藏量」(Inferred Resources);前者不難意會,後者是根據地質數據「相信」存在的藏量,即使存在也未必能夠有效開採。他沒有告訴大家的是,「探明藏量」只有 3.3 百萬噸,如此混水摸魚,怎能叫人信服?

按着計算機的我:3.3 百萬除以 65000 …… 探明藏量也夠用 51 年啊,而且那些推斷藏量應該不會一無所獲吧。

鈾危機:但他的數據有多可信,其實無人知道……

紅皮書插咀:那你有更好的數據嗎?

鈾危機沒有理會:而且,世界鈾礦產量在 2005 年已經見頂,近數年只見下滑。

紅皮書:產量見頂不代表什麼,有蘊藏唔一定要掘。上世紀八十年代,切爾諾貝爾核電廠意外之後,核能發電不受歡迎,鈾礦勘探日少;近年鈾價上升,這方面的投資猛增……

啪嘞!

噢,原來我伏在桌上瞌着了,還把紅皮書和鈾危機論文一併推落地上。原來睡眠真的有助學習。

老實說,鈾危機論文的理據並不充分,它不斷質疑紅皮書資料的準確性,卻未能提出更有力的蘊藏數據,單靠數年前產量見頂便斷言鈾藏將盡,是言過其詞。畢竟影響產出的因素繁多,採礦也是出了名「大起大落」的行業,一輪過度投資緊接一輪過剩產能,是常態。然而,紅皮書數據的準確性又真是值得懷疑,甚至可說有點馬虎;一本經合組織和國際原子能機構合作出版的刊物,這樣的數據質素,不太像話。

以我這位外行人的「常識」判斷,鈾枯竭是有點不可思議。根據英文維基,鈾和錫兩種元素在地球表面的「豐度」(abundance)相差無幾;錫的用途之廣和歷史之久,人所共知,遠至古代的青銅器,近至今天的罐頭,錫都是成份之一;反觀鈾,其用途只是製造核武和核能發電,全是近六、七十年的事。廣泛用了幾千年的錫還未鬧枯竭,從未生產超過全球五分一電力的鈾竟然鬧危機?難以置信。

無論如何,來自鈾儲備的供應愈來愈少,應該錯不到那裡,問題是多年缺乏投資的鈾行業能否及時填補供應空缺;如果紅皮書的說法正確,開採鈾礦是一項以十年計的長遠事業,遠水難救近火,看來世界將有一段「捱貴鈾」的日子。

(2009 年 11 月 25 日 信報副刊)

原來不只一篇,而是一系列四篇文章;文中引用了很多由經合組織和國際原子能機構合編、名為《Uranium 2007》報告內的資料,並對其數據的準確性作出多番質疑。為表認真,我也找來此俗稱「紅皮書」的報告一讀,怎知愈讀愈是頭昏腦脹,愈讀愈覺是非難辨,愈讀…愈……

……奇怪……桌上那疊「鈾危機」論文和那本厚厚的「紅皮書」忽然說起話來,說得正確一點是互罵。片刻,驚魂稍定,我大叫道:「喂!這是我的書桌,你們有何爭執,說來聽聽,誰是誰非,由我定奪。」

紅皮書:他說鈾危機將臨,簡直是危言聳聽。據我的資料,地球的鈾藏量足夠使用一個世紀。

鈾危機:你的資料含多少水份,你自己心知肚明。

我:你們自說自話也不是辦法,我已經粗略看過你倆的論據,就讓我幫你們找出問題的精髓。先看需求,現時全球共有四百多個核反應堆,分佈三十個國家,每年用鈾約 65000 噸。將來需求增加或減少並不重要,反正你認為鈾資源快將用盡,而你則認為地球鈾源充沛。為了減少無謂爭端,我們就假設可見將來的鈾需求保持在每年 65000 噸。你倆有沒有異議?

紅皮書+鈾危機:沒有。

我:那好,同意了需求,一半的分歧已經解決,現在看供應。鈾供應來自三方面:鈾儲備、鈾礦、鈾再造。不知道我的理解正確與否,讓我拿黃金作比喻。黃金的來源也有三方面:央行的黃金儲備、金礦、廢金回收,前兩者容易明白,後者「鈾再造」是不是類似廢金回收的循環再造?

鈾危機:差不多,「鈾再造」是把用過的核廢料或提煉過程中的剩餘再提煉,使其鈾濃度回升至可供發電的水平。不過,這種循環再造只佔鈾供應的一小部份,對挽救鈾危機於事無補。

紅皮書:廢話!從來無人以為循環再造是任何物資的主要來源。地上鈾藏多的是,根本沒有什麼危機。

我:那即是說,鈾再造也不是問題的核心,你認為鈾再造幫不了多少,你則認為鈾再造可有可無。現在讓我看看鈾儲備……全球三分一的核燃料都是來自鈾儲備。鈾危機論文,根據你的估計,民用鈾儲備可能在 2013 年用盡……

紅皮書:真係唯恐天下不亂!他的所謂估計不知是建基於多少假設……

鈾危機:我要假設,是因為你說得唔清唔楚,連你自己也在第十二頁這樣說:「儘管資料不全,市場普遍預期來自鈾儲備的供應將會減少,尤其是 2013 年以後。隨着這方面的供應下降,鈾礦開採對於滿足核需求將會愈趨重要……由於勘探需時(通常十年或以上),供應緊絀和鈾價持續上升的可能性不容沒煞。」你不要說我危言聳聽,我只是將你這些格林斯潘式模糊語句重覆具體地再說一遍。

紅皮書:你不要睜着眼睛說瞎話,我是說鈾儲備下降,你卻說 2013 年用盡,這根本是兩碼子事……

我:OK,是不是 2013 根本不重要,大家都同意儲備總有用完的一天,而且正在下降。看來問題的重點是,我們有沒有足夠的鈾礦。

紅皮書:當然有,以我的資料,全球已知鈾藏量 5.5 百萬噸,以每年用鈾 65000 噸計,可用 85 年,還未計將來可能發現的蘊藏量。

鈾危機:哈哈,我哋真係嚟到問題嘅重點,就是他的資料有多準確。你知不知道他的資料怎樣得來?

我:是不是發給各國政府的問卷?

鈾危機:對啊,沒有第三方驗證,填什麼都是一樣,只靠政府官員的操守,資料質素可想而知。我的第三章已經指出,紅皮書兩年一版,許多國家申報的蘊藏量波動得出奇,但紅皮書從沒解釋那些變動的由來。再者,他剛才說的 5.5 百萬噸蘊藏量,其實分兩部份,一是「探明藏量」(Reasonably Assured Resources),一是「推斷藏量」(Inferred Resources);前者不難意會,後者是根據地質數據「相信」存在的藏量,即使存在也未必能夠有效開採。他沒有告訴大家的是,「探明藏量」只有 3.3 百萬噸,如此混水摸魚,怎能叫人信服?

按着計算機的我:3.3 百萬除以 65000 …… 探明藏量也夠用 51 年啊,而且那些推斷藏量應該不會一無所獲吧。

鈾危機:但他的數據有多可信,其實無人知道……

紅皮書插咀:那你有更好的數據嗎?

鈾危機沒有理會:而且,世界鈾礦產量在 2005 年已經見頂,近數年只見下滑。

紅皮書:產量見頂不代表什麼,有蘊藏唔一定要掘。上世紀八十年代,切爾諾貝爾核電廠意外之後,核能發電不受歡迎,鈾礦勘探日少;近年鈾價上升,這方面的投資猛增……

啪嘞!

噢,原來我伏在桌上瞌着了,還把紅皮書和鈾危機論文一併推落地上。原來睡眠真的有助學習。

老實說,鈾危機論文的理據並不充分,它不斷質疑紅皮書資料的準確性,卻未能提出更有力的蘊藏數據,單靠數年前產量見頂便斷言鈾藏將盡,是言過其詞。畢竟影響產出的因素繁多,採礦也是出了名「大起大落」的行業,一輪過度投資緊接一輪過剩產能,是常態。然而,紅皮書數據的準確性又真是值得懷疑,甚至可說有點馬虎;一本經合組織和國際原子能機構合作出版的刊物,這樣的數據質素,不太像話。

以我這位外行人的「常識」判斷,鈾枯竭是有點不可思議。根據英文維基,鈾和錫兩種元素在地球表面的「豐度」(abundance)相差無幾;錫的用途之廣和歷史之久,人所共知,遠至古代的青銅器,近至今天的罐頭,錫都是成份之一;反觀鈾,其用途只是製造核武和核能發電,全是近六、七十年的事。廣泛用了幾千年的錫還未鬧枯竭,從未生產超過全球五分一電力的鈾竟然鬧危機?難以置信。

無論如何,來自鈾儲備的供應愈來愈少,應該錯不到那裡,問題是多年缺乏投資的鈾行業能否及時填補供應空缺;如果紅皮書的說法正確,開採鈾礦是一項以十年計的長遠事業,遠水難救近火,看來世界將有一段「捱貴鈾」的日子。

(2009 年 11 月 25 日 信報副刊)

2009年11月23日 星期一

2009年11月18日 星期三

臨渴掘鹹井

珠海鬧水荒,澳門也受影響,港人幸有東江水眷顧,暫時仍能生活如常。我國人均水資源不算豐富,隨着經濟發展和人民物質生活改善,食水供應愈趨緊絀,可說是「意料中事」。古人有訓,不應臨渴掘井,今日便讓我談談海水化淡。

珠海鬧水荒,澳門也受影響,港人幸有東江水眷顧,暫時仍能生活如常。我國人均水資源不算豐富,隨着經濟發展和人民物質生活改善,食水供應愈趨緊絀,可說是「意料中事」。古人有訓,不應臨渴掘井,今日便讓我談談海水化淡。海,是世上最大的一口井,蘊藏着全球九成七的水份,問題是我們能否有效地從這口鹹井掘出淡水。超過三十歲的讀者,腦海必然泛起早已拆卸、建於樂安排的海水化淡廠;根據中文維基,原來它曾經是世上最大規模的,想不到香港竟然是這方面的先驅。這座海水化淡廠採用蒸餾技術,簡單來說是把水煲成蒸氣,再把蒸氣凝結為水;試想像,你每次煲水之後,喝的不是茶煲裡的水,而是煲蓋滴下來的水,那是多麼的費時失事,不如買屈臣士蒸餾水算了。很明顯,香港政府也有同感,與其等候煲蓋滴水,不如買現成的東江水吧。

廿多年後的今天,海水化淡廠雖非舉世林立,卻也絕非罕見,在阿拉伯聯合酋長國、沙地阿拉伯、科威特、卡塔爾等中東諸國尤其「流行」,他們沿用蒸餾技術,因其燃料(石油)垂手可得。為減能源消耗,蒸餾式海水化淡廠通常建於發電廠旁邊,後者產生的餘熱可以用來幫前者煲水。讀者可能見過 MSF、MED、MVC 等名詞,不用太在意,全是蒸餾技術的分支。

美國、日本、意大利和西班牙也有淡化海水,由於燃料有價,蒸餾式化淡廠的比例遠低於中東,取而代之的是「逆滲透」技術,洋稱「reverse osmosis」。想像,一個魚缸被一塊薄膜分隔成左右兩半,這塊薄膜只會讓水分子穿過,其他雜質如鹽份一律穿透不了;然後灌水,淡水左邊,海水右邊。海水的鹽份較多,亦即水分子較少;由於左邊淡水的水分子多於右邊,故左邊的水分子會穿過薄膜「遷徙」至魚缸右半,直至兩半有同等數量的水分子為止。右邊鹽份較濃,正常情況下,鹽份應該右向左移,直至兩邊鹽份相約,但不要忘記薄膜只讓水分子穿透,鹽份無處可走。水分子穿過一塊「透水 only」的薄膜由多水走向少水之處,這現象稱為「osmosis」,或「滲透」。很明顯,滲透只能「溝淡」海水。要化淡,我們便要「逆」天而行,向魚缸右邊的海水加壓,「逼」海水的水分子穿過薄膜,左邊的淡水便增多了,這就是「逆滲透」,人工地「逼」水分子朝相反方向走。中東以外的海水化淡廠,大多使用逆滲透。

逆滲透所需燃料固然較少,但對水質要求較高,假如水中雜質太多,薄膜便可能遭阻塞,故進行逆滲透之前通常會對海水作些的預先處理,類似污水處理的工序。另外,海水鹹度也會影響逆滲透的效率。概括來說,若果選址位於鹹淡水交界,處理海水鹹度較低,逆滲透比較化算;鹹度高的地方,蒸餾則較合適。

雖然逆滲透和蒸餾佔了海水化淡市場絕大份額,還有第三種技術值得一談。想一想,逆滲透是強逼水分子穿過一塊其他雜質不能穿過的薄膜;換個角度看,那塊薄膜就像一個把水份和雜質分離的篩子,把想要和不想要的東西分隔開來。如果另一塊薄膜只讓雜質、而不讓水份穿過,那不是同樣達到目的嗎?對,第三種化淡技術 -- 電透析(electrodialysis)-- 就是運用這樣一塊薄膜。要明白電透析的原理,必須首先認識正負離子的概念。鹽之所以溶於水,是因為其原子遇水便會拆成帶正電和帶負電的兩部份,是為正、負離子;鹽的化學名稱是「氯化鈉」,溶於水中形成帶正電的鈉離子和帶負電的氯離子,拿走水中的正、負離子,便能淡化海水。

想像你站在天橋之上,下面馬路三線行車,中線供海水「行走」,中線與左線之間是一塊只讓正離子穿過的薄膜,中線與右線之間是一塊只讓負離子穿過的薄膜;換句話說,海水中的正離子只可以「轉左線」,負離子只可以「轉右線」。這還不夠,離子必須保持在左、右兩線,不得返回中線,要達到這點不難,只需在馬路兩旁放置與離子相反的電極便可(即負極在左,正極在右)。正式的電透析裝置不只「三線」、而是正負離子薄膜相間的「多線行車」,分別不大,重點盡在「三線行車」的比喻之中:以電極吸引正、負離子各走一端,再以只容許離子穿透的薄膜確保水份與離子分隔。

蒸餾要煲水,逆滲透要高壓泵水,電透析則要用電抽取離子,每種方法都是向海水注入能量,拆開水分子與離子的「糾纏」。最近,溫哥華一間叫 Saltworks Technologies 的公司,借用太陽的熱能,發明了一種耗能較少的化淡技術。回到「三線行車」的比喻,但馬路兩旁沒有電極,而且三條行車線和天橋全供海水「行走」;原本的兩塊薄膜仍在,但由於三線全是海水,薄膜兩邊的離子密度相等,故沒有離子「轉線」。假設陽光照不到馬路,只照到天橋;烈日當空,天橋的水份蒸發,留下比海水更鹹的超鹹海水,天橋離子過剩,若果建條樓梯通落馬路,離子必會一湧而下。關鍵就在這裡,我們建兩條樓梯,而且是有薄膜的樓梯,只讓某類離子通過:落左線那條樓梯只讓負離子通過,右線那條只透正離子。

離子一湧而下,左線頓變「負資產」,因為有太多負離子湧入,恰巧分隔左、中兩線的薄膜只讓正離子穿透,左線多餘的負電「資產」正好吸引中線的正離子;同樣情況在右線發生,只是正負對調。結果,中線的正、負離子分別被吸引至左、右兩線,中線的海水給淡化了。

Saltworks Technologies 稱此為「Thermo-Ionic」系統,是商標來的,大家不要「亂用」,網上的資料全是 Saltworks 自己發放,找不到第三方的獨立評價。然而,此技術也不能說是未經考驗,它已經拿了幾個科技獎項之餘,亦得到投資者垂青,建了一間測試設施。根據 Saltworks 網頁,這技術比傳統化淡節省八成能源。

以我這個外行人看來,節省耗能不算出奇,因為它明顯地借用太陽能量,我懷疑的是它的「產量」。試想,以蒸餾化淡,若果我需要多些淡水,可以「加猛個火」;以 Saltworks 的技術,我不能「加猛個太陽」,整個程序有賴陽光首先製造「超鹹海水」,日照會不會是它的瓶頸?沒有陽光的日子又怎樣?如果省能是海水化淡的唯一考慮,那我們根本不需要海水化淡,每人只要到沙灘撈一盆水上岸,用玻璃蓋着,等太陽蒸發盆裡的水,玻璃蓋滴下來的便可飲用,這是百分百借用太陽能量淡化海水,能源投入是零。事實上,這個方法我們一直沿用,地球不就是一間巨型蒸餾式海水化淡廠嗎?它的「鍋爐」是太陽,我們喝的是天上滴下來的水。

問題是,現在人太多,地球這間免費巨型蒸餾式海水化淡廠供不應求,我們唯有另覓他法。海水化淡不是高科技,地球也不缺海水,如果我們有無限能源,要多少淡水也不是問題。以這個觀點,我們沒有水危機;我們需要解決的,是能源危機。

(2009 年 11 月 18 日 信報副刊)

後記:今日見報的版本,報館所加的其中一個小標題為「逆滲透『溝淡』海水」,不正確。逆滲透是「化淡」海水,滲透才是「溝淡」海水。

相關連結:

29 Oct 2009, The Economist

A fresh way to take the salt out of seawater

Scientific American

Confronting a World Freshwater Crisis

Encyclopedia of Desalination and Water Resources

Food and Agriculture Organization of the United Nations: Statistics

EarthTrends: Water Resources and Freshwater Ecosystems: Searchable Database

2009年11月11日 星期三

車禍給我上的三堂課

將軍澳巴士翻車意外,令人黯然神傷,於我尤為感觸。十多年前,一宗車禍害我昏迷了三日三夜……

猶記得,醒來時正值深夜,腦筋迷迷糊糊似的,感覺床邊有人,正想側首望個究竟,但覺頸部肌肉寸動不得;嘗試側目斜視,眼睛肌肉也不聽話。算吧,那人是誰也好,這樣在床邊守候,感激之至,看來她睡得正酣,還是不要騷擾人家吧。

可能是躺得太久,脊背有點酸,想轉轉身子,才發覺全身肌肉「無一幸免」;驅殼雖在,可是手腳不能動彈分毫,幸好頭腦尚算清醒,笛卡兒說「我思故我在」-- 雖然世上無人知道我已經甦醒,但是我知道我已經甦醒,所以我已經甦醒。

清早,母親醒來,見我眼睛張開,先是喜出望外;她抖了抖我的肩膀,見我無甚反應、木無表情,繼而顯得有點驚惶失望。她匆匆找醫生去……

媽媽,我知道的,我也很想讓你知道我知道,只是我的靈魂被困在這屬於自己而又好像不屬於自己的驅殼之內,不知兩者何時、會否再次接上。從前以為只有飛機失事才會流落荒島,怎知俱俱一宗車禍竟也能困我在這「人肉荒島」,一個對親人來說可能是更恐怖的荒島。

醫生趕來,檢查我的脈搏呼吸。我想,腦袋是全身最複雜難明的器官,現在我腦筋清醒,最大的問題不是解決了嗎?醫生,請你快快幫我的肌肉活動起來,那我便可以對你說聲謝謝,然後抱一抱媽媽。冷不防醫生拿起電筒照向我的眼睛,動彈不能的我當然無法閃避,幸好我的瞳孔不失其自動收窄的本能,否則視網膜的感光細胞可能已經死了大半。原來,醫生是在測試我的「腦幹反射」(Brainstem reflexes)。所謂「反射」,是指不經思考、純粹對外來刺激作出的即時本能反應,最常被測試的反射是敲打膝蓋令小腿躍起;這種反射並不牽涉「腦幹」,故不是「腦幹反射」。瞳孔因應光線強弱而收放(Pupillary light reflex),和滴眼藥水時眨眼(Corneal reflex),則是腦幹反射的其中兩種,病人還有這些反應的話,表示腦幹仍然運作;以現今醫學的標準,病人未死。

然而,對一個心志清醒的人來說,「未死」並不是什麼喜訊,問題是他們知道你未死之後怎樣處置你。用電筒照過我的眼睛之後,雖然我沒作任何表示,醫生好像知道我聽得見他的說話,對我說:「我依家問你一啲問題,如果答案係『yes』,你就眨一眨眼;如果係『no』,就唔洗眨眼。你明唔明?」我想對他說:「我明,但係我眨唔到眼。」(嚴格來說,我能夠眨眼,但那是「腦幹反射」式的眨,不是自由控制的眨。)他問了我幾條問題,有些「yes」有些「no」,我努力地希望控制眼簾,不果,很倦。然後,醫生對媽媽說:「看來他只是甦醒過來,但還不清醒。我現在會用力擠壓他的手指頭,如果他感到痛楚,應該會縮手。」話口未完,我即時痛得不可開交,從心發出的慘叫,在這個孤島之中,只有我自己聽到。醫生對媽媽說:「看來他還未清醒,不過能夠醒翻已經係件好事,這幾天我會幫他做多幾次測試,觀察進展如何。」媽媽點頭道謝過後,憂喜參半坐在床邊,開始跟我說話,一些母親喜歡對兒子說的話;從她的眼神和語氣,我知道她知道我聽得懂她的說話,儘管我沒有、亦不能作任何表示。

第一課:「甦醒」(arousal)和「清醒」(awareness)是兩回事。 Awareness,也可譯作「意識」,即是對環境的認知;醫生要我回答問題,測試我對痛楚的反應,就是要判斷我有多 aware。一個正常人,除了睡覺以外,甦醒之時必會同時清醒,兩者可說「共同進退」。車禍後的我,處於昏迷狀態(coma),無「醒」可言。張目甦醒之後,有多清醒,有多 aware,便要靠醫生判斷了。一個甦醒、但不清醒的人,就是「植物人」。植物人也會睡覺,入睡時閉上眼睛,「起床」時張開雙眼,頭髮指甲會生長,只是沒有知覺。

嚴格來說,是別人認為他沒有知覺,我就是最佳例證。那位醫生在我床邊多番「擾嚷」之後,說我沒有知覺,沒有 awareness,我便被標籤為「植物人」了。那是十多年前的事。

我沒有怪責那位醫生,畢竟他已經做了他應該做和可以做的事。Awareness 這東西,跟快樂、悲傷、憤怒、尷尬、無奈、甜酸苦辣一樣,都是一些內在感覺,必須靠外在行為方能表達。我不笑,你怎知我快樂?我不流淚,你又怎知我悲哀?我沒面紅,無人知道我尷尬。反過來說,我說我很快樂,我又是否真的快樂?我不能告訴醫生我有 awareness,那醫生認為我沒有,也是無可厚非。無論我的思維有多清晰靈巧,一日說不出「我在」,別人都會認為「我不在」。

第二課:「我思故我在」是騙人的,應該改成「我說我在故我在」。

其實,醫生是知道有我這種介乎植物人與正常人之間的病者存在的,處於沒有意識和完全意識之間,稱為 minimally conscious state(MCS),問題是他們可有法子分辨植物人和 MCS。如果十多年前在病床上能夠控制眨眼或懂得縮手,我早已是 MCS 了。近年,醫生經已能夠更有效地識別 MCS,例如他們會拿一面鏡子在我面前搖晃,觀察我的眼睛會否跟縱着鏡子移動,拜這新技術所賜,數年前我終被「升格」為 MCS 了。雖然我知自己實際上是超級清醒,MCS 根本還不了我一個「清白」,但是經過多年植物人的待遇,任何「升格」我都願。要知道,當別人(親人除外)認為你的意識是零,他們不認為你會痛,不認為你聽得懂他們說話,甚至懷疑你活下去的價值;當別人(親人除外)認為你的意識大於零,他們至少會給你一點點基本的尊嚴和尊重。這幾年得到較多的醫療支援,病情遂有好轉,仍然下不了床,但至少可以模模糊糊地說話。

分辨植物人和 MCS 的最先進標準是「Coma Recovery Scale-Revised」(CRS-R),上面那個「視線跟縱鏡子」測試只是這個標準的眾多測試項目其中之一。此標準 2004 年出現,至今還未十分流行,今年七月有研究發現,用 CRS-R 評估一班四十四位植物人,其中十八人(41%)其實是 MCS,可見傳統評估之不足。

這些年來,感謝母親不離不棄。她常對我說:「自從你醒來以後,每次跟你說話,我相信你是聽到的。無論表面上如何呆滯,我相信內裡你是清醒的。」我問:「媽媽,看我這個樣子,你怎能這樣肯定?」

她說:「如果要有證據才肯相信,那還是相信嗎?」這是我學的第三堂課。

(本文由病者口述,Nick Lee 筆錄,描述的病情未必反映一般植物人。)

(2009 年 11 月 11 日 信報副刊)

相關連結:

Feb 2009, Scientific American Mind

Understanding Consciousness: Measure More, Argue Less

21 Jul 2009, NewScientist

Doctors missing consciousness in vegetative patients

Sep 2009, ScienceBlog

Scientists find that individuals in vegetative states can learn

21 Sep 2009, Neurophilosophy

Vegetative and minimally conscious patients can learn

猶記得,醒來時正值深夜,腦筋迷迷糊糊似的,感覺床邊有人,正想側首望個究竟,但覺頸部肌肉寸動不得;嘗試側目斜視,眼睛肌肉也不聽話。算吧,那人是誰也好,這樣在床邊守候,感激之至,看來她睡得正酣,還是不要騷擾人家吧。

可能是躺得太久,脊背有點酸,想轉轉身子,才發覺全身肌肉「無一幸免」;驅殼雖在,可是手腳不能動彈分毫,幸好頭腦尚算清醒,笛卡兒說「我思故我在」-- 雖然世上無人知道我已經甦醒,但是我知道我已經甦醒,所以我已經甦醒。

清早,母親醒來,見我眼睛張開,先是喜出望外;她抖了抖我的肩膀,見我無甚反應、木無表情,繼而顯得有點驚惶失望。她匆匆找醫生去……

媽媽,我知道的,我也很想讓你知道我知道,只是我的靈魂被困在這屬於自己而又好像不屬於自己的驅殼之內,不知兩者何時、會否再次接上。從前以為只有飛機失事才會流落荒島,怎知俱俱一宗車禍竟也能困我在這「人肉荒島」,一個對親人來說可能是更恐怖的荒島。

醫生趕來,檢查我的脈搏呼吸。我想,腦袋是全身最複雜難明的器官,現在我腦筋清醒,最大的問題不是解決了嗎?醫生,請你快快幫我的肌肉活動起來,那我便可以對你說聲謝謝,然後抱一抱媽媽。冷不防醫生拿起電筒照向我的眼睛,動彈不能的我當然無法閃避,幸好我的瞳孔不失其自動收窄的本能,否則視網膜的感光細胞可能已經死了大半。原來,醫生是在測試我的「腦幹反射」(Brainstem reflexes)。所謂「反射」,是指不經思考、純粹對外來刺激作出的即時本能反應,最常被測試的反射是敲打膝蓋令小腿躍起;這種反射並不牽涉「腦幹」,故不是「腦幹反射」。瞳孔因應光線強弱而收放(Pupillary light reflex),和滴眼藥水時眨眼(Corneal reflex),則是腦幹反射的其中兩種,病人還有這些反應的話,表示腦幹仍然運作;以現今醫學的標準,病人未死。

然而,對一個心志清醒的人來說,「未死」並不是什麼喜訊,問題是他們知道你未死之後怎樣處置你。用電筒照過我的眼睛之後,雖然我沒作任何表示,醫生好像知道我聽得見他的說話,對我說:「我依家問你一啲問題,如果答案係『yes』,你就眨一眨眼;如果係『no』,就唔洗眨眼。你明唔明?」我想對他說:「我明,但係我眨唔到眼。」(嚴格來說,我能夠眨眼,但那是「腦幹反射」式的眨,不是自由控制的眨。)他問了我幾條問題,有些「yes」有些「no」,我努力地希望控制眼簾,不果,很倦。然後,醫生對媽媽說:「看來他只是甦醒過來,但還不清醒。我現在會用力擠壓他的手指頭,如果他感到痛楚,應該會縮手。」話口未完,我即時痛得不可開交,從心發出的慘叫,在這個孤島之中,只有我自己聽到。醫生對媽媽說:「看來他還未清醒,不過能夠醒翻已經係件好事,這幾天我會幫他做多幾次測試,觀察進展如何。」媽媽點頭道謝過後,憂喜參半坐在床邊,開始跟我說話,一些母親喜歡對兒子說的話;從她的眼神和語氣,我知道她知道我聽得懂她的說話,儘管我沒有、亦不能作任何表示。

第一課:「甦醒」(arousal)和「清醒」(awareness)是兩回事。 Awareness,也可譯作「意識」,即是對環境的認知;醫生要我回答問題,測試我對痛楚的反應,就是要判斷我有多 aware。一個正常人,除了睡覺以外,甦醒之時必會同時清醒,兩者可說「共同進退」。車禍後的我,處於昏迷狀態(coma),無「醒」可言。張目甦醒之後,有多清醒,有多 aware,便要靠醫生判斷了。一個甦醒、但不清醒的人,就是「植物人」。植物人也會睡覺,入睡時閉上眼睛,「起床」時張開雙眼,頭髮指甲會生長,只是沒有知覺。

嚴格來說,是別人認為他沒有知覺,我就是最佳例證。那位醫生在我床邊多番「擾嚷」之後,說我沒有知覺,沒有 awareness,我便被標籤為「植物人」了。那是十多年前的事。

我沒有怪責那位醫生,畢竟他已經做了他應該做和可以做的事。Awareness 這東西,跟快樂、悲傷、憤怒、尷尬、無奈、甜酸苦辣一樣,都是一些內在感覺,必須靠外在行為方能表達。我不笑,你怎知我快樂?我不流淚,你又怎知我悲哀?我沒面紅,無人知道我尷尬。反過來說,我說我很快樂,我又是否真的快樂?我不能告訴醫生我有 awareness,那醫生認為我沒有,也是無可厚非。無論我的思維有多清晰靈巧,一日說不出「我在」,別人都會認為「我不在」。

第二課:「我思故我在」是騙人的,應該改成「我說我在故我在」。

其實,醫生是知道有我這種介乎植物人與正常人之間的病者存在的,處於沒有意識和完全意識之間,稱為 minimally conscious state(MCS),問題是他們可有法子分辨植物人和 MCS。如果十多年前在病床上能夠控制眨眼或懂得縮手,我早已是 MCS 了。近年,醫生經已能夠更有效地識別 MCS,例如他們會拿一面鏡子在我面前搖晃,觀察我的眼睛會否跟縱着鏡子移動,拜這新技術所賜,數年前我終被「升格」為 MCS 了。雖然我知自己實際上是超級清醒,MCS 根本還不了我一個「清白」,但是經過多年植物人的待遇,任何「升格」我都願。要知道,當別人(親人除外)認為你的意識是零,他們不認為你會痛,不認為你聽得懂他們說話,甚至懷疑你活下去的價值;當別人(親人除外)認為你的意識大於零,他們至少會給你一點點基本的尊嚴和尊重。這幾年得到較多的醫療支援,病情遂有好轉,仍然下不了床,但至少可以模模糊糊地說話。

分辨植物人和 MCS 的最先進標準是「Coma Recovery Scale-Revised」(CRS-R),上面那個「視線跟縱鏡子」測試只是這個標準的眾多測試項目其中之一。此標準 2004 年出現,至今還未十分流行,今年七月有研究發現,用 CRS-R 評估一班四十四位植物人,其中十八人(41%)其實是 MCS,可見傳統評估之不足。

這些年來,感謝母親不離不棄。她常對我說:「自從你醒來以後,每次跟你說話,我相信你是聽到的。無論表面上如何呆滯,我相信內裡你是清醒的。」我問:「媽媽,看我這個樣子,你怎能這樣肯定?」

她說:「如果要有證據才肯相信,那還是相信嗎?」這是我學的第三堂課。

(本文由病者口述,Nick Lee 筆錄,描述的病情未必反映一般植物人。)

(2009 年 11 月 11 日 信報副刊)

相關連結:

Feb 2009, Scientific American Mind

Understanding Consciousness: Measure More, Argue Less

21 Jul 2009, NewScientist

Doctors missing consciousness in vegetative patients

Sep 2009, ScienceBlog

Scientists find that individuals in vegetative states can learn

21 Sep 2009, Neurophilosophy

Vegetative and minimally conscious patients can learn

2009年11月10日 星期二

2009年11月7日 星期六

放大鏡

^^^^^^ Drag 吓呢條 bar ^^^^^^

看得不夠清晰的話,可到這裡看看原裝正版:

Source: Genetic Science Learning Center, The University of Utah

2009年11月4日 星期三

紅色聯想 弱之威力

跆拳道比賽,紅色對藍色,大家應該不會陌生;基本來說,打或踢中對方身軀得一分,踢中頭部得兩分,其他細節,這裡不贅。去年有一研究[1],找來四十二位跆拳道裁判,讓他們觀看兩組片段,並給片中的選手打分。兩組片段一模一樣,唯一分別,是其中一組的紅色和藍色給研究人員用影像軟件對調了,原本穿紅的選手變成穿藍,反之亦然。裁判公平公正,給分多寡理應不受顏色影響;然而,假若世界真是如此完美,我每星期要交給信報的二千多字哪有著落?

這個研究發現,裁判是會「偏幫」紅色的,儘管表現一模一樣,裁判會給穿紅色的選手多一點分數。與多數父母一樣,「偏心」並非故意,而是潛意識、不自覺的。早於 2004 年雅典奧運後不久[2],已經有人發現拳擊、跆拳道、古典摔跤(Greco–Roman wrestling)和自由摔跤(freestyle wrestling)四項皆是紅藍對決的比賽,紅方勝出的機率為 55%,藍方則為 45%;以統計學角度,是次研究總共包含 457 場對決,紅藍勝券的分野確是不能忽略的。研究同時發現,實力愈接近,紅方勝出的機率愈高,令研究結論 -- 紅色提高比賽表現(Red enhances human performance in contests)-- 看似更具說服力。

等一等,究竟是裁判「偏袒」令紅方勝出,還是紅色本身有助選手表現?阿 Nick,你最好不要混水摸魚,信報讀者全是有識之士。

我知我知。不過,與其說我混水摸魚,不如說是言人人殊。顏色對行為的微妙影響,我們的認識仍是十分初步。單看這兩個研究,我們只能肯定兩點。第一,裁判「偏袒」紅方;第二,賽果向紅方傾斜。第一點應該是導致第二點的一個因素,但有否其他因素,說不準。穿上紅衣是否令選手更有自信、打來更狠?看見對手的紅衣會否令你膽怯?這些說法可能難以置信,但是既然裁判都可以無意之間「偏袒」紅方,紅色那種不知不覺的「潛在」影響力卻又真是不容低估。紅色有助選手表現,也非無的放矢。不少動物的雄性,地位佔優或體格較為健壯者,往往便是藉着身上的紅色吸引異性和警告同性。舉例,雄性恒河猴在交配季節,面部會因體內荷爾蒙的變化而變紅,曾有人做過實驗,以電腦屏幕展示蒼白和紅潤兩種雄性面部,看雌性對哪一種較有興趣,答案是後者[3];這是紅色對異性的吸引。另一例子,一種叫 red-collared widowbird 的雀鳥,平時咖啡色,雄性於交配期全身轉黑,而圍繞着頸的羽毛則變成鮮紅色。科學家懷疑其頸上的顏色為「身份地位」的標誌,有助爭奪地盤和食物;為了驗證這一假設,他們把某些雄性的紅頸塗成咖啡色,觀察其與正常雄性的競爭。結果?紅頸大敗咖啡頸[4]。

動物世界不少事例表明,紅色往往與健康、地位掛鈎。於雄性而言,紅色的對手也代表較強的對手。日常生活中,紅燈代表「停」。推而廣之,紅色代表「危險」,應該沒有異議,所有這些關於紅色的「潛在意義」,潛意識的印在我們腦海之中。問題是,這些先天後天的潛意識會否轉化為擂台上的無形優劣從而影響勝負?真是天曉得。行為現象我們觀察到不少,可是內裡因由,說得難聽一點,我們仍處於「靠估」的階段,儘管是有根據的估。姑勿論原因為何,單憑以上研究,搏擊項目理應檢討對賽顏色;然而,不用紅藍,又應該用什麼顏色或標記方能確保絕對公平,那是另一番討論了。

警告:不要把任何單一意義推得太廣,聯想(無論是有意識或是潛意識)永遠因情況而異。兩張相片,同一女性面孔,一張紅色背景,一張白色背景,通常男性認為哪一張面孔比較吸引?紅色那一張[5]。注意,兩張相片的面孔一模一樣,而且是黑白的,背景是唯一互異之處,參與的男士也猜不到調查的目的;換句話說,單是站在一幅紅牆面前已經足夠令妳顯得吸引,除非妳的白馬王子是我的擁躉,否則他死咗响妳手下都唔知乜事。找不到紅牆也不打緊,撐把紅色雨傘,挽個紅色手袋,換個紅框眼鏡(口紅和胭脂不用我說吧),應該錯不到哪裡。紅色與求偶的關係,不說自明。

將要考試的讀者,還有一件事你不可不知:看見紅色會降低你的智商。Well,未必真的降低,但智商測驗得分肯定較低[6]。不在這裡描述那個實驗了,本文提過的實驗實在太多。

日常的所聞所見不自覺地影響我們的所作所為,看過 Malcolm Gladwell 著作《blink》的讀者肯定不會陌生。給你看十段句子,句子裡面充滿着「退休」、「眼花」、「疾病」、「拐杖」之類與老年扯上關係的詞語,一陣子你到街上走走,步伐自會比平時的慢。看過「粗魯」、「打擾」、「侵犯」等字眼,你會不自覺間變得無禮。看完《宮心計》,自會思考明天上班怎樣爾虞我詐。看罷《富貴門》,更會盤算如何爭奪家產。耳濡目染,是有科學根據的。然而,近朱者除了變赤,其他「副作用」又確是意料之外,最頭痛是可能性太多,而且往往模稜兩可。紅色→健康?紅色→危險?紅色→吸引?紅色→低能?紅色→勁?讀完本文之後會不會紅色→Nick Lee?或者紅色→不知所謂?我真係唔知。

我知道嘅係,如果你不斷叫我做「弱勢社群」,我遲早會變成弱勢社群。我很幸運,未曾有人以這四個字來稱呼我,但每次聽到這四個字,心中總覺不妥。生命本是不公平,打從出世那一天開始,每人的智商、性格、體質、家境、際遇各不相同,「弱勢社群」四個字,除了作為一個標籤,我看不到有何積極意義。我反而懷疑,「弱勢社群」四字在弱勢社群心目中掀起的聯想,正是弱勢社群不能脫離弱勢社群的一個因素。我是弱者→政府商賈夾埋嚟剝削我。我是弱者→社會對我不公平。我是弱者→錯不在我。我是弱者→你有責任幫我。Well,可能社會真的對你不公平,可能社會真的有責任幫你,可能所有控訴都是鐵一般的事實。然而,我可以告訴你,如果這是你的人生態度,你永遠都只會是一個弱勢社群。「弱」字的最強威力是令弱者更弱。

各位社會運動人士,看到這裡,你們可能已經一肚子氣。不打緊,我說話的對象不是你們,我的對象是那些被你們稱為「弱勢社群」的人。

弱勢社群,當有人以「弱勢社群」來稱呼你,請你拒絕這個稱號,因為這個稱號一點兒也幫不上忙。「弱」字和隨之而來的所有聯想,只會令你更加泥足深陷,對抗那些潛意識,必須有意識地把之拒於門外。最近逛書店,看見 Jim Collins 的 《How The Mighty Fall》,書背有這麼一句:Whether you prevail or fail, endure or die, depends more on what you do to yourself than on what the world does to you --成敗視乎你自己怎樣做,而不是世界怎樣待你。未必反映所有現實,但這是脫離弱勢的唯一態度。

(2009 年 11 月 4 日 信報副刊)

本文靈感取自:

28 Aug 2009, NewScientist

Winners wear red: How colour twists your mind

References:

[1] When the Referee Sees Red ...

2008, Psychological Science, vol.19, p.769 [Abstract]

[2] Psychology: Red enhances human performance in contests

2005, Nature, vol.435, p.293 [Abstract]

[3] Evidence from rhesus macaques suggests that male coloration plays a role in female primate mate choice

2003, Proc. R. Soc. Lond. B, vol.270, S144 [Abstract]

[4] Carotenoid status signaling in captive and wild red-collared widowbirds: independent effects of badge size and color

2002, Behavioral Ecology, vol.13, p.622 [Abstract]

[5] Romantic Red: Red Enhances Men's Attraction to Women

2008, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 95, No. 5, p.1150 [Abstract]

[6] Color and Psychological Functioning: The Effect of Red on Performance Attainment

2007, Journal of Experimental Psychology: General, Vol. 136, No. 1, p.154 [Abstract]

這個研究發現,裁判是會「偏幫」紅色的,儘管表現一模一樣,裁判會給穿紅色的選手多一點分數。與多數父母一樣,「偏心」並非故意,而是潛意識、不自覺的。早於 2004 年雅典奧運後不久[2],已經有人發現拳擊、跆拳道、古典摔跤(Greco–Roman wrestling)和自由摔跤(freestyle wrestling)四項皆是紅藍對決的比賽,紅方勝出的機率為 55%,藍方則為 45%;以統計學角度,是次研究總共包含 457 場對決,紅藍勝券的分野確是不能忽略的。研究同時發現,實力愈接近,紅方勝出的機率愈高,令研究結論 -- 紅色提高比賽表現(Red enhances human performance in contests)-- 看似更具說服力。

等一等,究竟是裁判「偏袒」令紅方勝出,還是紅色本身有助選手表現?阿 Nick,你最好不要混水摸魚,信報讀者全是有識之士。

我知我知。不過,與其說我混水摸魚,不如說是言人人殊。顏色對行為的微妙影響,我們的認識仍是十分初步。單看這兩個研究,我們只能肯定兩點。第一,裁判「偏袒」紅方;第二,賽果向紅方傾斜。第一點應該是導致第二點的一個因素,但有否其他因素,說不準。穿上紅衣是否令選手更有自信、打來更狠?看見對手的紅衣會否令你膽怯?這些說法可能難以置信,但是既然裁判都可以無意之間「偏袒」紅方,紅色那種不知不覺的「潛在」影響力卻又真是不容低估。紅色有助選手表現,也非無的放矢。不少動物的雄性,地位佔優或體格較為健壯者,往往便是藉着身上的紅色吸引異性和警告同性。舉例,雄性恒河猴在交配季節,面部會因體內荷爾蒙的變化而變紅,曾有人做過實驗,以電腦屏幕展示蒼白和紅潤兩種雄性面部,看雌性對哪一種較有興趣,答案是後者[3];這是紅色對異性的吸引。另一例子,一種叫 red-collared widowbird 的雀鳥,平時咖啡色,雄性於交配期全身轉黑,而圍繞着頸的羽毛則變成鮮紅色。科學家懷疑其頸上的顏色為「身份地位」的標誌,有助爭奪地盤和食物;為了驗證這一假設,他們把某些雄性的紅頸塗成咖啡色,觀察其與正常雄性的競爭。結果?紅頸大敗咖啡頸[4]。

動物世界不少事例表明,紅色往往與健康、地位掛鈎。於雄性而言,紅色的對手也代表較強的對手。日常生活中,紅燈代表「停」。推而廣之,紅色代表「危險」,應該沒有異議,所有這些關於紅色的「潛在意義」,潛意識的印在我們腦海之中。問題是,這些先天後天的潛意識會否轉化為擂台上的無形優劣從而影響勝負?真是天曉得。行為現象我們觀察到不少,可是內裡因由,說得難聽一點,我們仍處於「靠估」的階段,儘管是有根據的估。姑勿論原因為何,單憑以上研究,搏擊項目理應檢討對賽顏色;然而,不用紅藍,又應該用什麼顏色或標記方能確保絕對公平,那是另一番討論了。

警告:不要把任何單一意義推得太廣,聯想(無論是有意識或是潛意識)永遠因情況而異。兩張相片,同一女性面孔,一張紅色背景,一張白色背景,通常男性認為哪一張面孔比較吸引?紅色那一張[5]。注意,兩張相片的面孔一模一樣,而且是黑白的,背景是唯一互異之處,參與的男士也猜不到調查的目的;換句話說,單是站在一幅紅牆面前已經足夠令妳顯得吸引,除非妳的白馬王子是我的擁躉,否則他死咗响妳手下都唔知乜事。找不到紅牆也不打緊,撐把紅色雨傘,挽個紅色手袋,換個紅框眼鏡(口紅和胭脂不用我說吧),應該錯不到哪裡。紅色與求偶的關係,不說自明。

將要考試的讀者,還有一件事你不可不知:看見紅色會降低你的智商。Well,未必真的降低,但智商測驗得分肯定較低[6]。不在這裡描述那個實驗了,本文提過的實驗實在太多。

日常的所聞所見不自覺地影響我們的所作所為,看過 Malcolm Gladwell 著作《blink》的讀者肯定不會陌生。給你看十段句子,句子裡面充滿着「退休」、「眼花」、「疾病」、「拐杖」之類與老年扯上關係的詞語,一陣子你到街上走走,步伐自會比平時的慢。看過「粗魯」、「打擾」、「侵犯」等字眼,你會不自覺間變得無禮。看完《宮心計》,自會思考明天上班怎樣爾虞我詐。看罷《富貴門》,更會盤算如何爭奪家產。耳濡目染,是有科學根據的。然而,近朱者除了變赤,其他「副作用」又確是意料之外,最頭痛是可能性太多,而且往往模稜兩可。紅色→健康?紅色→危險?紅色→吸引?紅色→低能?紅色→勁?讀完本文之後會不會紅色→Nick Lee?或者紅色→不知所謂?我真係唔知。

我知道嘅係,如果你不斷叫我做「弱勢社群」,我遲早會變成弱勢社群。我很幸運,未曾有人以這四個字來稱呼我,但每次聽到這四個字,心中總覺不妥。生命本是不公平,打從出世那一天開始,每人的智商、性格、體質、家境、際遇各不相同,「弱勢社群」四個字,除了作為一個標籤,我看不到有何積極意義。我反而懷疑,「弱勢社群」四字在弱勢社群心目中掀起的聯想,正是弱勢社群不能脫離弱勢社群的一個因素。我是弱者→政府商賈夾埋嚟剝削我。我是弱者→社會對我不公平。我是弱者→錯不在我。我是弱者→你有責任幫我。Well,可能社會真的對你不公平,可能社會真的有責任幫你,可能所有控訴都是鐵一般的事實。然而,我可以告訴你,如果這是你的人生態度,你永遠都只會是一個弱勢社群。「弱」字的最強威力是令弱者更弱。

各位社會運動人士,看到這裡,你們可能已經一肚子氣。不打緊,我說話的對象不是你們,我的對象是那些被你們稱為「弱勢社群」的人。

弱勢社群,當有人以「弱勢社群」來稱呼你,請你拒絕這個稱號,因為這個稱號一點兒也幫不上忙。「弱」字和隨之而來的所有聯想,只會令你更加泥足深陷,對抗那些潛意識,必須有意識地把之拒於門外。最近逛書店,看見 Jim Collins 的 《How The Mighty Fall》,書背有這麼一句:Whether you prevail or fail, endure or die, depends more on what you do to yourself than on what the world does to you --成敗視乎你自己怎樣做,而不是世界怎樣待你。未必反映所有現實,但這是脫離弱勢的唯一態度。

(2009 年 11 月 4 日 信報副刊)

本文靈感取自:

28 Aug 2009, NewScientist

Winners wear red: How colour twists your mind

References:

[1] When the Referee Sees Red ...

2008, Psychological Science, vol.19, p.769 [Abstract]

[2] Psychology: Red enhances human performance in contests

2005, Nature, vol.435, p.293 [Abstract]

[3] Evidence from rhesus macaques suggests that male coloration plays a role in female primate mate choice

2003, Proc. R. Soc. Lond. B, vol.270, S144 [Abstract]

[4] Carotenoid status signaling in captive and wild red-collared widowbirds: independent effects of badge size and color

2002, Behavioral Ecology, vol.13, p.622 [Abstract]

[5] Romantic Red: Red Enhances Men's Attraction to Women

2008, Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 95, No. 5, p.1150 [Abstract]

[6] Color and Psychological Functioning: The Effect of Red on Performance Attainment

2007, Journal of Experimental Psychology: General, Vol. 136, No. 1, p.154 [Abstract]

tags:

psychology

2009年11月3日 星期二

口交不是我們的專利

人類以外,動物口交非常罕見。最近,廣州 Guangdong Entomological Institute 的 Min Tan(不知道中文名字)發現,一種東南亞的蝙蝠交配時,雌性有時會舔雄性的陽具。他並發現,這種行為能夠延長交配的時間。Wohhhhhhhhhhhhhhhhhh ......

其他描述:

29 Oct 2009, NewScientist

Fellatio keeps male fruit bats keen

27 Oct 2009, Not Exactly Rocket Science

Holy fellatio, Batman! Fruit bats use oral sex to prolong actual sex

29 Oct 2009, Denim and Tweed

Endless forms: Oral sex by fruit bats

其他描述:

29 Oct 2009, NewScientist

Fellatio keeps male fruit bats keen

27 Oct 2009, Not Exactly Rocket Science

Holy fellatio, Batman! Fruit bats use oral sex to prolong actual sex

29 Oct 2009, Denim and Tweed

Endless forms: Oral sex by fruit bats

2009年10月31日 星期六

爭論無休止

我的文章除了在這裡發放,也會放到香港獨媒;幾星期前的〈氣候狼來了〉,惹來那裡不少回響,看來一句「不要侮辱我們的智慧」真是頗具「挑釁性」。我一貫的 policy 都是不回應,再一次証明是正確的,看見某些 comments,只覺溝通根本解決不了問題。我從來沒有說過真理在我這一方。

世上的「真理」何其多,相信哪一條「真理」,說到底只是個人喜好或選擇。氣候暖化這事實應該錯不到哪裡,但程度如何、怎樣紓緩,真是各說各話。氣候這回事,今日知道的比廿年前多,但未知的肯定更多:

29 Oct 2009, ScienceNews

Aerosols cloud the climate picture

29 Oct 2009, Conservation Magazine

Between A Rock and A Hot Place

Nov 2009, Scientific American

Novel Analysis Confirms Climate "Hockey Stick" Graph

最近關於人類起源的新聞也不少,除了 Ardi 之外,還有一則 Kenyanthropus platyops 的新分析。Kenyanthropus platyops 生於 3.5 百萬年前,略早過 Lucy(3.2 百萬年前),但遲過 Ardi(4.4 百萬年前)。Kenyanthropus platyops 與 Lucy 是否同一種類,看來仍有一點爭議。還有 Ida(和圍繞著牠的爭議),牠來得更早,是 4 千 7 百萬年前,關乎人、猿、猴、狐猴、懶猴怎樣「分家」的問題。

世上的「真理」何其多,相信哪一條「真理」,說到底只是個人喜好或選擇。氣候暖化這事實應該錯不到哪裡,但程度如何、怎樣紓緩,真是各說各話。氣候這回事,今日知道的比廿年前多,但未知的肯定更多:

29 Oct 2009, ScienceNews

Aerosols cloud the climate picture

29 Oct 2009, Conservation Magazine

Between A Rock and A Hot Place

Nov 2009, Scientific American

Novel Analysis Confirms Climate "Hockey Stick" Graph

最近關於人類起源的新聞也不少,除了 Ardi 之外,還有一則 Kenyanthropus platyops 的新分析。Kenyanthropus platyops 生於 3.5 百萬年前,略早過 Lucy(3.2 百萬年前),但遲過 Ardi(4.4 百萬年前)。Kenyanthropus platyops 與 Lucy 是否同一種類,看來仍有一點爭議。還有 Ida(和圍繞著牠的爭議),牠來得更早,是 4 千 7 百萬年前,關乎人、猿、猴、狐猴、懶猴怎樣「分家」的問題。

2009年10月28日 星期三

猩爺新形象

一代親,二代表,三代咀藐藐。怪不得我跟動物園那些猴子猩猩總是話不投機,畢竟我們已經隔了不知多少代。從基因分析,猩猩(apes,較學術的叫法稱為「猿」)與我們最為相像,猴子次之。坊間常說:「我們從猴子進化而來」,暗示着猴子是我們的祖先,其實不確;我們與牠們,就像堂兄弟,份屬同輩,而非先後輩。進化學上,猿猴與人類的密切關係,並非因為前者衍生後者,而是兩者源自同一祖先。

堂兄弟聚頭,自然想跟阿爺打個招呼,他是我們的「共同祖先」,飲水思源是中華文化的美德。可是,進化是一項極為緩慢的過程,縱使猩猩與人類最「親」,我們的共同祖先也要追溯至六百萬年前,若以傳統的叫法,那是「太太太太太太……爺」,真是太太太過累贅,不如尊稱他為「猩爺」。猴子與人類的關係較「疏」,共同祖先更加久遠,「猴爺」比「猩爺」來得更早。

說到這裡,必須說明猴子與猩猩的分別。最明顯是猴子有尾巴,而猩猩沒有,但是我會集中討論牠們的走動模式。在地上,猩猩以 knuckle-walking 的方式移動,前肢以手指關節撐着地面,基本上四條腿走路,偶然能夠兩腿直立,但不能持久。由於以指節支撐體重,手背必須堅挺,說得難聽一點是僵硬,故其手腕只能向內、而不能向外翻。猴子也是四條腿走路,但不會 knuckle-walk,手掌比較柔軟,前肢是手掌着地的。在樹上移動,猩猩主要靠雙臂,無論是懸吊或擺動穿梭於樹叢;猴子則喜歡四肢並用地活於樹枝之「上」,並會跳躍於樹與樹之間。兩者的腳皆能抓物,方便攀爬,猴子的腳由於要兼顧跳躍,故比較「硬淨」,容易把力量傳至樹枝;猩猩的腳掌柔軟,不適合跳躍,卻能十分靈活地抓着物件。手掌和腳掌的軟硬,能夠從骨的形狀和排列分辨出來,考古學家分析化石的時候,往往便是透過骨骼推斷行為習性。

簡單來說,猴子手軟腳硬,猩猩手硬腳軟。軟硬沒有絕對標準,只是相對而言。看過以上的描述,你認為人類的手腳較似猴子還是猩猩?應該是猴子吧。人類兩足而行,腳掌必須把力量傳至地面,才能有效地把身體推前,而且我們的腳掌已經失去了抓物的功能,真是再沒有「腳軟」的理由。相反,手掌不用支撐體重,只是用來弄物,「手硬」才奇怪。手軟腳硬,較似猴子,可是剛才不是說過猩猩才是我們的「至親」嗎?考古這回事,要兼顧全盤線索,而手掌和腳掌只是眾多証據的其中兩項,科學家考慮所有証據之後,還是認為猩猩與我們最「親」。

然而,當我望着動物園那些被困在籠裡的「至親」,問題又來了:我們是如何從四條腿 knuckle-walking 演化至兩足直立而行?我這個滿載問號的腦袋又是在什麼環境下變得這麼大?我再問多一次:人類兩腿走路是怎樣從猩猩的四腿 knuckle-walking 演化而來?人類的大腦袋又是怎樣從猩猩的小腦袋演化而來?

讀者有否察覺這些問題有何不妥?

這些問題隱藏着一個謬誤,一個上面已經提過的謬誤:人類不是從猩猩演化而來,我們只是有着同一位先祖,即是那位「猩爺」。應該這樣問:人類兩腿走路是怎樣從「猩爺」的四腿 knuckle-walking 演化而來?人類的大腦袋又是怎樣從「猩爺」的小腦袋演化而來?

Sorry,再來一次,可有發現有何不妥?

這些問題隱藏着一個假設,一個很多教科書,甚至很多科學家都不甚了了的假設:猩爺很像猩猩。這個假設有其道理,先說腦袋。人類的大腦袋可說是自然界獨有,猴子和猩猩的腦袋相對而言比較細小;如此,很難想像猴爺和猩爺擁有一個大腦袋,不知怎的在猴子和猩猩族系中變細,而唯獨人類保留這個大腦袋吧。猩爺腦袋小,人類和猩猩「分道揚鑣」後才發展出大腦袋,是最有可能的情況。三十多年前在非洲出土,一具名為「Lucy」的遠古人類化石,已經是直立行走,但腦袋仍然細小,証明了人類是直立之後腦袋才變大。腦袋在什麼背景下變大,科學家固然有他們的想法,有說是語言的運用,有說是工具的鍛鍊,這是另外一個大題目了。

人類和猩猩「分途」,即是猩爺生存的年代,大約是六百萬年前;Lucy 則生於 3.2 百萬年前,中間二、三百萬年的空檔,未有化石,只有靠估。科學家大多認為,猩爺和猩猩一樣都是 knuckle-walker,這個想法有其道理,當黑猩猩和大猩猩等多種猿類均是 knuckle-walker,唯獨我們靠雙腿,那共同先祖是個 knuckle-walker 確是最有可能的情況:猿類保持 knuckle-walking 的「傳統」,人類則獨自發展依靠雙腿的「行徑」。什麼環境催生兩腿走路,又是另一個大題目,普遍認為是人類為了適應在草原之上長程行走,而兩腿走路又有節省能量、散熱容易等優勢。無論如何,猩爺 knuckle-walk,人、猿分途後兩腿走路才出現,是多年來眾多科學家和教科書皆視為「理所當然」的。

唔好意思,我要再次 say sorry,剛剛所說的那些「理所當然」,其實已經在幾個星期前被廣泛質疑。科學研究就是這樣,新証據出現,看法也要跟着調整。

1992 年 12 月,考古學家在埃塞俄比亞 Aramis 村落,發現一只比 Lucy 更久遠的人類臼齒。經過十多年挖掘、整理、研究,和多達來自十八個國家、七十位科學家的努力,終於今年十月初在《Science》發表期待已久的研究報告。這具 4.4 百萬年前的化石,名為 Ardi,一如所料,腦袋細小,出奇之處,是竟然沒有半點 knuckle-walker 的痕跡,而是一隻能夠手掌着地、懂得攀爬、亦能兩腿走路的傢伙,身高約 120 厘米,體重約 50 公斤;她不似猩猩,不似人類,也不是半猩半人;據我說,她似一隻沒有尾巴,但懂得兩腿走路的大猴子,儘管未曾聽過科學家這樣說。沒有 knuckle-walker 特徵是意料之外;沒錯,Ardi 與猩爺相隔一百萬年有多,猩爺的 knuckle-walker 特徵大可進化得無影無縱。然而,仔細分析過 Ardi 的骨骼後,科學家認為這個可能性不大,反而相信猩爺近似 Ardi,雖然具備兩腿走路的能力,卻仍未放棄樹上的生活。畢竟,猩爺與現代猩猩相隔六百萬年,與 Ardi 只是相隔一百多萬年。

1992 年 12 月,考古學家在埃塞俄比亞 Aramis 村落,發現一只比 Lucy 更久遠的人類臼齒。經過十多年挖掘、整理、研究,和多達來自十八個國家、七十位科學家的努力,終於今年十月初在《Science》發表期待已久的研究報告。這具 4.4 百萬年前的化石,名為 Ardi,一如所料,腦袋細小,出奇之處,是竟然沒有半點 knuckle-walker 的痕跡,而是一隻能夠手掌着地、懂得攀爬、亦能兩腿走路的傢伙,身高約 120 厘米,體重約 50 公斤;她不似猩猩,不似人類,也不是半猩半人;據我說,她似一隻沒有尾巴,但懂得兩腿走路的大猴子,儘管未曾聽過科學家這樣說。沒有 knuckle-walker 特徵是意料之外;沒錯,Ardi 與猩爺相隔一百萬年有多,猩爺的 knuckle-walker 特徵大可進化得無影無縱。然而,仔細分析過 Ardi 的骨骼後,科學家認為這個可能性不大,反而相信猩爺近似 Ardi,雖然具備兩腿走路的能力,卻仍未放棄樹上的生活。畢竟,猩爺與現代猩猩相隔六百萬年,與 Ardi 只是相隔一百多萬年。

Ardi 出現,很多舊想法也要修改。猩爺似猩猩這種想當然的說法必須改變不在話下,從前認為 knuckle-walking 是「傳統」,兩腿走路是「新發明」,現在看來調轉才對,兩腿走路很可能出現比原先想像的早。上面提過兩腿走路是為了適應草原長途跋涉,也成立不了;從 Ardi 周圍的其他化石,科學家得知她主要活於樹林之中,兩腿走路很明顯不是為了應付草原生涯。

Ardi 出現,很多舊想法也要修改。猩爺似猩猩這種想當然的說法必須改變不在話下,從前認為 knuckle-walking 是「傳統」,兩腿走路是「新發明」,現在看來調轉才對,兩腿走路很可能出現比原先想像的早。上面提過兩腿走路是為了適應草原長途跋涉,也成立不了;從 Ardi 周圍的其他化石,科學家得知她主要活於樹林之中,兩腿走路很明顯不是為了應付草原生涯。

這具化石的分析出爐不久,科學家對其意義仍有爭議,唯一可以肯定的是,我們對自身起源將有一番新的體會,而書商也樂得把教科書一改再改了。

(2009 年 10 月 28 日 信報副刊)

相關連結:

Ardipithecus ramidus:這份原汁原味的研究報告,《Science》今次「特事特辦」,容許任何人免費登記後審閱。

假如你認為《Science》太 dry,而我的文章又寫得不知所謂,你大可以讀一讀這些:

1 Oct 2009, ScienceNOW

Ancient Skeleton May Rewrite Earliest Chapter of Human Evolution

5 Oct 2009, Seed Magazine

Uncovering Ardi

看來經過 peer-review 的科學期刊也未必完全準確,以下指出的錯處並不影響上文,只是提醒大家對任何人任何事也不應該盡信。

15 Oct 2009, The Primate Diaries

Science Got Ardi Wrong or: The Enigma of Ardipithecus [UPDATED]

19 Oct 2009, The Primate Diaries

Reexamining Ardipithecus ramidus in Light of Human Origins

堂兄弟聚頭,自然想跟阿爺打個招呼,他是我們的「共同祖先」,飲水思源是中華文化的美德。可是,進化是一項極為緩慢的過程,縱使猩猩與人類最「親」,我們的共同祖先也要追溯至六百萬年前,若以傳統的叫法,那是「太太太太太太……爺」,真是太太太過累贅,不如尊稱他為「猩爺」。猴子與人類的關係較「疏」,共同祖先更加久遠,「猴爺」比「猩爺」來得更早。

說到這裡,必須說明猴子與猩猩的分別。最明顯是猴子有尾巴,而猩猩沒有,但是我會集中討論牠們的走動模式。在地上,猩猩以 knuckle-walking 的方式移動,前肢以手指關節撐着地面,基本上四條腿走路,偶然能夠兩腿直立,但不能持久。由於以指節支撐體重,手背必須堅挺,說得難聽一點是僵硬,故其手腕只能向內、而不能向外翻。猴子也是四條腿走路,但不會 knuckle-walk,手掌比較柔軟,前肢是手掌着地的。在樹上移動,猩猩主要靠雙臂,無論是懸吊或擺動穿梭於樹叢;猴子則喜歡四肢並用地活於樹枝之「上」,並會跳躍於樹與樹之間。兩者的腳皆能抓物,方便攀爬,猴子的腳由於要兼顧跳躍,故比較「硬淨」,容易把力量傳至樹枝;猩猩的腳掌柔軟,不適合跳躍,卻能十分靈活地抓着物件。手掌和腳掌的軟硬,能夠從骨的形狀和排列分辨出來,考古學家分析化石的時候,往往便是透過骨骼推斷行為習性。

簡單來說,猴子手軟腳硬,猩猩手硬腳軟。軟硬沒有絕對標準,只是相對而言。看過以上的描述,你認為人類的手腳較似猴子還是猩猩?應該是猴子吧。人類兩足而行,腳掌必須把力量傳至地面,才能有效地把身體推前,而且我們的腳掌已經失去了抓物的功能,真是再沒有「腳軟」的理由。相反,手掌不用支撐體重,只是用來弄物,「手硬」才奇怪。手軟腳硬,較似猴子,可是剛才不是說過猩猩才是我們的「至親」嗎?考古這回事,要兼顧全盤線索,而手掌和腳掌只是眾多証據的其中兩項,科學家考慮所有証據之後,還是認為猩猩與我們最「親」。

然而,當我望着動物園那些被困在籠裡的「至親」,問題又來了:我們是如何從四條腿 knuckle-walking 演化至兩足直立而行?我這個滿載問號的腦袋又是在什麼環境下變得這麼大?我再問多一次:人類兩腿走路是怎樣從猩猩的四腿 knuckle-walking 演化而來?人類的大腦袋又是怎樣從猩猩的小腦袋演化而來?

讀者有否察覺這些問題有何不妥?

這些問題隱藏着一個謬誤,一個上面已經提過的謬誤:人類不是從猩猩演化而來,我們只是有着同一位先祖,即是那位「猩爺」。應該這樣問:人類兩腿走路是怎樣從「猩爺」的四腿 knuckle-walking 演化而來?人類的大腦袋又是怎樣從「猩爺」的小腦袋演化而來?

Sorry,再來一次,可有發現有何不妥?

這些問題隱藏着一個假設,一個很多教科書,甚至很多科學家都不甚了了的假設:猩爺很像猩猩。這個假設有其道理,先說腦袋。人類的大腦袋可說是自然界獨有,猴子和猩猩的腦袋相對而言比較細小;如此,很難想像猴爺和猩爺擁有一個大腦袋,不知怎的在猴子和猩猩族系中變細,而唯獨人類保留這個大腦袋吧。猩爺腦袋小,人類和猩猩「分道揚鑣」後才發展出大腦袋,是最有可能的情況。三十多年前在非洲出土,一具名為「Lucy」的遠古人類化石,已經是直立行走,但腦袋仍然細小,証明了人類是直立之後腦袋才變大。腦袋在什麼背景下變大,科學家固然有他們的想法,有說是語言的運用,有說是工具的鍛鍊,這是另外一個大題目了。

人類和猩猩「分途」,即是猩爺生存的年代,大約是六百萬年前;Lucy 則生於 3.2 百萬年前,中間二、三百萬年的空檔,未有化石,只有靠估。科學家大多認為,猩爺和猩猩一樣都是 knuckle-walker,這個想法有其道理,當黑猩猩和大猩猩等多種猿類均是 knuckle-walker,唯獨我們靠雙腿,那共同先祖是個 knuckle-walker 確是最有可能的情況:猿類保持 knuckle-walking 的「傳統」,人類則獨自發展依靠雙腿的「行徑」。什麼環境催生兩腿走路,又是另一個大題目,普遍認為是人類為了適應在草原之上長程行走,而兩腿走路又有節省能量、散熱容易等優勢。無論如何,猩爺 knuckle-walk,人、猿分途後兩腿走路才出現,是多年來眾多科學家和教科書皆視為「理所當然」的。

唔好意思,我要再次 say sorry,剛剛所說的那些「理所當然」,其實已經在幾個星期前被廣泛質疑。科學研究就是這樣,新証據出現,看法也要跟着調整。

1992 年 12 月,考古學家在埃塞俄比亞 Aramis 村落,發現一只比 Lucy 更久遠的人類臼齒。經過十多年挖掘、整理、研究,和多達來自十八個國家、七十位科學家的努力,終於今年十月初在《Science》發表期待已久的研究報告。這具 4.4 百萬年前的化石,名為 Ardi,一如所料,腦袋細小,出奇之處,是竟然沒有半點 knuckle-walker 的痕跡,而是一隻能夠手掌着地、懂得攀爬、亦能兩腿走路的傢伙,身高約 120 厘米,體重約 50 公斤;她不似猩猩,不似人類,也不是半猩半人;據我說,她似一隻沒有尾巴,但懂得兩腿走路的大猴子,儘管未曾聽過科學家這樣說。沒有 knuckle-walker 特徵是意料之外;沒錯,Ardi 與猩爺相隔一百萬年有多,猩爺的 knuckle-walker 特徵大可進化得無影無縱。然而,仔細分析過 Ardi 的骨骼後,科學家認為這個可能性不大,反而相信猩爺近似 Ardi,雖然具備兩腿走路的能力,卻仍未放棄樹上的生活。畢竟,猩爺與現代猩猩相隔六百萬年,與 Ardi 只是相隔一百多萬年。

1992 年 12 月,考古學家在埃塞俄比亞 Aramis 村落,發現一只比 Lucy 更久遠的人類臼齒。經過十多年挖掘、整理、研究,和多達來自十八個國家、七十位科學家的努力,終於今年十月初在《Science》發表期待已久的研究報告。這具 4.4 百萬年前的化石,名為 Ardi,一如所料,腦袋細小,出奇之處,是竟然沒有半點 knuckle-walker 的痕跡,而是一隻能夠手掌着地、懂得攀爬、亦能兩腿走路的傢伙,身高約 120 厘米,體重約 50 公斤;她不似猩猩,不似人類,也不是半猩半人;據我說,她似一隻沒有尾巴,但懂得兩腿走路的大猴子,儘管未曾聽過科學家這樣說。沒有 knuckle-walker 特徵是意料之外;沒錯,Ardi 與猩爺相隔一百萬年有多,猩爺的 knuckle-walker 特徵大可進化得無影無縱。然而,仔細分析過 Ardi 的骨骼後,科學家認為這個可能性不大,反而相信猩爺近似 Ardi,雖然具備兩腿走路的能力,卻仍未放棄樹上的生活。畢竟,猩爺與現代猩猩相隔六百萬年,與 Ardi 只是相隔一百多萬年。 Ardi 出現,很多舊想法也要修改。猩爺似猩猩這種想當然的說法必須改變不在話下,從前認為 knuckle-walking 是「傳統」,兩腿走路是「新發明」,現在看來調轉才對,兩腿走路很可能出現比原先想像的早。上面提過兩腿走路是為了適應草原長途跋涉,也成立不了;從 Ardi 周圍的其他化石,科學家得知她主要活於樹林之中,兩腿走路很明顯不是為了應付草原生涯。

Ardi 出現,很多舊想法也要修改。猩爺似猩猩這種想當然的說法必須改變不在話下,從前認為 knuckle-walking 是「傳統」,兩腿走路是「新發明」,現在看來調轉才對,兩腿走路很可能出現比原先想像的早。上面提過兩腿走路是為了適應草原長途跋涉,也成立不了;從 Ardi 周圍的其他化石,科學家得知她主要活於樹林之中,兩腿走路很明顯不是為了應付草原生涯。這具化石的分析出爐不久,科學家對其意義仍有爭議,唯一可以肯定的是,我們對自身起源將有一番新的體會,而書商也樂得把教科書一改再改了。

(2009 年 10 月 28 日 信報副刊)

相關連結:

Ardipithecus ramidus:這份原汁原味的研究報告,《Science》今次「特事特辦」,容許任何人免費登記後審閱。

假如你認為《Science》太 dry,而我的文章又寫得不知所謂,你大可以讀一讀這些:

1 Oct 2009, ScienceNOW

Ancient Skeleton May Rewrite Earliest Chapter of Human Evolution

5 Oct 2009, Seed Magazine

Uncovering Ardi

看來經過 peer-review 的科學期刊也未必完全準確,以下指出的錯處並不影響上文,只是提醒大家對任何人任何事也不應該盡信。

15 Oct 2009, The Primate Diaries

Science Got Ardi Wrong or: The Enigma of Ardipithecus [UPDATED]

19 Oct 2009, The Primate Diaries

Reexamining Ardipithecus ramidus in Light of Human Origins

2009年10月24日 星期六

諾貝爾獎又一謎團

| 平均壽命 | |

| 經濟學 | 84.00 |

| 醫學 | 82.46 |

| 化學 | 80.53 |

| 物理學 | 80.48 |

| 文學 | 79.95 |

點解會咁?又可以俾大家茶餘飯後思考一下。

(備註:所用資料始自 1950 年。)

tags:

research-it-myself

2009年10月21日 星期三

頒獎行為學,從這裡開始……

光纖之父高齡獲獎,可喜可賀。今屆諾貝爾物理學獎,三位得獎者的年齡分別為 76、79 及 85 歲,高錕已經是最年輕的一位。事實上,今屆物理學獎的平均得獎年齡創了自 1950 年以來的新高。我這樣說,並非暗示 1949 年更高,而是由於時間所限,不能追溯至 1901 年首屆,故隨意地以 1950 年為限,看看最近六十年諾獎有何趨勢(data in Google Doc)。

至今總共十位華人曾經獲獎,其中六位獲得物理學獎,二位獲得化學獎,達賴喇嘛得和平獎,高行健得文學獎。可見我們比較擅長理科,因此本文也會集中探討理科,圖一至圖三分別顯示了物理學、化學和醫學獎每屆的得獎概況,圓點所在為當年的平均得獎年齡,其大小代表當年的得獎人數。(注意,我用的是「得獎年齡」,而非「等了多久」。對於高錕這個「遲來」的諾獎,或者探討「等了多久」更有意思,這也是我的原意,但是後來發覺,得獎者作出某項「貢獻」的年份,往往是難以客觀斷定的。高錕的情況尚算容易,因為他的成就十分特定和明確。好些諾獎是表揚某某科學家的多年貢獻,類似「終身成就獎」,實在很難說他們從哪時開始「等」,「等了多久」也就無從說起。退而求其次,「得獎年齡」大概是「等了多久」的反映,愈老大概表示等得愈久,個別情況不能作準,但是六十年的資料裡頭,希望看出一些端倪吧。)

不難發現,若果想獨吞一千萬瑞典克朗(一百四十萬美元)的獎金,讀化學是最佳途徑。理科之中,化學獎共享的情況最少;雖然 90 年代中以來,獨吞的年份經已漸趨罕有,但總算仍有機會。反觀另外兩個獎,醫學獎最近一次獨吞,是 1999 年的事;物理學獎更厲害,要回到 1992 年。老實說,千禧年之後,獨吞一個理科諾獎談何容易。考考大家,最近一次三個獎分別由三人獨得,是哪一年?答案:1971 年,即三十八年前,也是 1950 年以來唯一一次。

不用圖表,大家可能都感覺到得獎年齡愈來愈老,圖表証實了這個想法。由於得獎年齡可以非常波動,為方便探討趨勢,我創作了「得獎年齡 10 年移動平均線」,即是替過往十年的所有得獎年齡取個平均值。本文資料從 1950 年開始,故「10 年移動平均線」的起點為 1959 年,三個學科都有明顯的上升趨勢,得獎年齡愈來愈老是肯定的。作更深入分析之前,讓我打個岔,先談一談「種族歧視」這個「坊間傳聞」。

高錕等久了,有人「本能地」認為諾獎委員會歧視華人。以本文的資料,這個看法絕對站不住腳。讓我們看看過往華人的得獎年齡,先看化學獎。2008 年,錢永健 56 歲;1986 年,李遠哲 50 歲。這兩屆的化學獎都是三人共享,錢與李都是三人之中最年輕的,年齡也遠低於那條 10 年移動平均線。再看物理學獎。1998 年,崔琦 59 歲;1997 年,朱棣文 49 歲;1976 年,丁肇中 40 歲;1957 年,楊振寧 35 歲,李政道 31 歲。全部年齡低於 10 年移動平均線。等久了便是歧視,諾獎委員會的確歧視了高錕,但沒有歧視華人。

返回年齡趨勢,為什麼理科諾獎得主愈來愈老呢?心中立刻泛起兩個假設。(一)後繼無人:創見和重大發現愈來愈少,諾獎委員會要找「舊」的發明或發現來頒獎;(二)知識累積:學問和科技不斷發展,掌握基本知識所需的時間愈來愈長。短短一篇文章當然無法得出滿意答案,我只希望運用手上資料對這些假設進行檢視。

看圖四,我把理科的三條平均線與文學獎和經濟學獎的平均線放在一起(經濟學獎 1969 年才出現,故其平均線 1978 年才開始),五條線明顯分成兩組:理科一組向上、文學和經濟學一組橫行。對這個分組有懷疑的話,請留意這些數字:過去五十年,文學獎平均線的高低點相差 9.7 歲,理科組三條平均線相隔最遠也不過 8.21 歲(1979 年);換句話說,理科組三條平均線的相互偏差,比文學獎一條平均線的波幅還少。文學獎與經濟學獎更加緊密,兩條平均線最多相隔 4.58 歲(1984 年)。五個獨立獎項,得獎年齡竟然如此緊扣,真是不得不驚嘆諾貝爾獎的神奇。

既然同意物理學、化學、醫學為一組,年齡變動大概同步,那「後繼無人論」(第一假設)便不攻自破,很難想像三個科目同時後繼無人吧?不是完全沒可能,但又真是不大有可能。第二個假設(知識累積需時)又解釋不到為什麼經濟學可以橫行,難道經濟學問三十年來無甚長進?經濟學得獎年齡長期處於理科之上,又是否代表經濟學比自然科學更加博大精深?又或者,我們可以反過來看,既然經濟學與文學同組,表示經濟學並非什麼 dismal science,經濟學根本不是 science。

真是愈想愈多問號……

我有一個理論,大家不妨考慮一下。最重要的線索是,為何文學獎長期處於理科之上?文學,大家都知道是各花入各眼,沒有一套公認的優劣標準,對於誰人應該得獎,很難達致廣泛認同;即使諾獎委員找到共識,也必須顧及公眾的觀感,因為他們深知文學這回事,根本難分輕重優劣。在這種共識難求的情況下,選擇年紀較大的得獎者,是自然不過的做法。說得具體一點,兩個作家,一位年過七十,一位初出茅廬,除非理由極度充分,否則你不會選擇後者吧。文學作品,各花入各眼,又有什麼時候能有「極度充分」的理由呢?

我的結論是:共識愈是難求,得獎年齡愈高。這個看法能夠同時解釋為何文學和經濟學從未有人兩次獲獎,而物理學和化學皆試過(和平獎也試過,但由於其帶政治性,與其他諾獎不應相提並論,這裡暫且不談)。又是那一句,除非理由極度充分,否則斷然不會選擇一位前度得獎者再次得獎吧。可見,理科對科研成就的判斷較為一致(至少曾經是這樣),而文學和經濟學則較為莫衷一是。

經濟學家各說各話,我們已經見慣不怪,經濟學得獎年齡與文學相約,也就沒有什麼出奇了。理科方面,對成就和貢獻的判斷,從前明顯容易得多,近年為何較難達成共識,值得細味。是否科目分得太過細緻,學問太過專門?抑或是教育普及、百花齊放的自然後果?

2000 年後,五條平均線纏在一起,若果我的想法正確,物理、化學、醫學三科的得獎年齡應該自此漸趨橫行,因為我不認為任何學科可以比文學和經濟學更加自說自話。事實是否如此,只有讓時間告訴我們。如果十年後我仍然健在,定必為今天提出的「理論」作一回顧。到時,說不定我已經成為「頒獎行為學」這門經濟學最新分支的開山鼻祖,坐定定响度「等」攞諾貝爾經濟學獎了!

(2009 年 10 月 21 日 信報副刊)

有興趣看看我的 Google Doc data 嗎?

至今總共十位華人曾經獲獎,其中六位獲得物理學獎,二位獲得化學獎,達賴喇嘛得和平獎,高行健得文學獎。可見我們比較擅長理科,因此本文也會集中探討理科,圖一至圖三分別顯示了物理學、化學和醫學獎每屆的得獎概況,圓點所在為當年的平均得獎年齡,其大小代表當年的得獎人數。(注意,我用的是「得獎年齡」,而非「等了多久」。對於高錕這個「遲來」的諾獎,或者探討「等了多久」更有意思,這也是我的原意,但是後來發覺,得獎者作出某項「貢獻」的年份,往往是難以客觀斷定的。高錕的情況尚算容易,因為他的成就十分特定和明確。好些諾獎是表揚某某科學家的多年貢獻,類似「終身成就獎」,實在很難說他們從哪時開始「等」,「等了多久」也就無從說起。退而求其次,「得獎年齡」大概是「等了多久」的反映,愈老大概表示等得愈久,個別情況不能作準,但是六十年的資料裡頭,希望看出一些端倪吧。)

不難發現,若果想獨吞一千萬瑞典克朗(一百四十萬美元)的獎金,讀化學是最佳途徑。理科之中,化學獎共享的情況最少;雖然 90 年代中以來,獨吞的年份經已漸趨罕有,但總算仍有機會。反觀另外兩個獎,醫學獎最近一次獨吞,是 1999 年的事;物理學獎更厲害,要回到 1992 年。老實說,千禧年之後,獨吞一個理科諾獎談何容易。考考大家,最近一次三個獎分別由三人獨得,是哪一年?答案:1971 年,即三十八年前,也是 1950 年以來唯一一次。

不用圖表,大家可能都感覺到得獎年齡愈來愈老,圖表証實了這個想法。由於得獎年齡可以非常波動,為方便探討趨勢,我創作了「得獎年齡 10 年移動平均線」,即是替過往十年的所有得獎年齡取個平均值。本文資料從 1950 年開始,故「10 年移動平均線」的起點為 1959 年,三個學科都有明顯的上升趨勢,得獎年齡愈來愈老是肯定的。作更深入分析之前,讓我打個岔,先談一談「種族歧視」這個「坊間傳聞」。

高錕等久了,有人「本能地」認為諾獎委員會歧視華人。以本文的資料,這個看法絕對站不住腳。讓我們看看過往華人的得獎年齡,先看化學獎。2008 年,錢永健 56 歲;1986 年,李遠哲 50 歲。這兩屆的化學獎都是三人共享,錢與李都是三人之中最年輕的,年齡也遠低於那條 10 年移動平均線。再看物理學獎。1998 年,崔琦 59 歲;1997 年,朱棣文 49 歲;1976 年,丁肇中 40 歲;1957 年,楊振寧 35 歲,李政道 31 歲。全部年齡低於 10 年移動平均線。等久了便是歧視,諾獎委員會的確歧視了高錕,但沒有歧視華人。

返回年齡趨勢,為什麼理科諾獎得主愈來愈老呢?心中立刻泛起兩個假設。(一)後繼無人:創見和重大發現愈來愈少,諾獎委員會要找「舊」的發明或發現來頒獎;(二)知識累積:學問和科技不斷發展,掌握基本知識所需的時間愈來愈長。短短一篇文章當然無法得出滿意答案,我只希望運用手上資料對這些假設進行檢視。

看圖四,我把理科的三條平均線與文學獎和經濟學獎的平均線放在一起(經濟學獎 1969 年才出現,故其平均線 1978 年才開始),五條線明顯分成兩組:理科一組向上、文學和經濟學一組橫行。對這個分組有懷疑的話,請留意這些數字:過去五十年,文學獎平均線的高低點相差 9.7 歲,理科組三條平均線相隔最遠也不過 8.21 歲(1979 年);換句話說,理科組三條平均線的相互偏差,比文學獎一條平均線的波幅還少。文學獎與經濟學獎更加緊密,兩條平均線最多相隔 4.58 歲(1984 年)。五個獨立獎項,得獎年齡竟然如此緊扣,真是不得不驚嘆諾貝爾獎的神奇。

既然同意物理學、化學、醫學為一組,年齡變動大概同步,那「後繼無人論」(第一假設)便不攻自破,很難想像三個科目同時後繼無人吧?不是完全沒可能,但又真是不大有可能。第二個假設(知識累積需時)又解釋不到為什麼經濟學可以橫行,難道經濟學問三十年來無甚長進?經濟學得獎年齡長期處於理科之上,又是否代表經濟學比自然科學更加博大精深?又或者,我們可以反過來看,既然經濟學與文學同組,表示經濟學並非什麼 dismal science,經濟學根本不是 science。

真是愈想愈多問號……

我有一個理論,大家不妨考慮一下。最重要的線索是,為何文學獎長期處於理科之上?文學,大家都知道是各花入各眼,沒有一套公認的優劣標準,對於誰人應該得獎,很難達致廣泛認同;即使諾獎委員找到共識,也必須顧及公眾的觀感,因為他們深知文學這回事,根本難分輕重優劣。在這種共識難求的情況下,選擇年紀較大的得獎者,是自然不過的做法。說得具體一點,兩個作家,一位年過七十,一位初出茅廬,除非理由極度充分,否則你不會選擇後者吧。文學作品,各花入各眼,又有什麼時候能有「極度充分」的理由呢?

我的結論是:共識愈是難求,得獎年齡愈高。這個看法能夠同時解釋為何文學和經濟學從未有人兩次獲獎,而物理學和化學皆試過(和平獎也試過,但由於其帶政治性,與其他諾獎不應相提並論,這裡暫且不談)。又是那一句,除非理由極度充分,否則斷然不會選擇一位前度得獎者再次得獎吧。可見,理科對科研成就的判斷較為一致(至少曾經是這樣),而文學和經濟學則較為莫衷一是。

經濟學家各說各話,我們已經見慣不怪,經濟學得獎年齡與文學相約,也就沒有什麼出奇了。理科方面,對成就和貢獻的判斷,從前明顯容易得多,近年為何較難達成共識,值得細味。是否科目分得太過細緻,學問太過專門?抑或是教育普及、百花齊放的自然後果?

2000 年後,五條平均線纏在一起,若果我的想法正確,物理、化學、醫學三科的得獎年齡應該自此漸趨橫行,因為我不認為任何學科可以比文學和經濟學更加自說自話。事實是否如此,只有讓時間告訴我們。如果十年後我仍然健在,定必為今天提出的「理論」作一回顧。到時,說不定我已經成為「頒獎行為學」這門經濟學最新分支的開山鼻祖,坐定定响度「等」攞諾貝爾經濟學獎了!

(2009 年 10 月 21 日 信報副刊)

有興趣看看我的 Google Doc data 嗎?

tags:

research-it-myself,

statistics

2009年10月14日 星期三

2009年10月12日 星期一

天無絕人之路?

環保政策或多或少必須建基於氣候預測模型,它們未必準確,卻是製定政策的最佳依據……

05 Oct 2009, Economist.com

Climate-change models must become even more complex

01 Oct 2009, physicsworld.com

Wrong but useful

若果氣候暖化無可避免,太陽會否幫我們一把?

23 Aug 2009, Slashdot

Sunspots May Be Different During This Solar Minimum

06 Oct 2009, Scientific American

Sun Down: High-Energy Cosmic Rays Reach a Space Age Peak

不過,太陽與氣候的關係,我們又知道多少?

31 Aug 2009, Scientific American

How Sunlight Controls Climate

05 Oct 2009, Economist.com

Climate-change models must become even more complex

01 Oct 2009, physicsworld.com

Wrong but useful

若果氣候暖化無可避免,太陽會否幫我們一把?

23 Aug 2009, Slashdot

Sunspots May Be Different During This Solar Minimum

06 Oct 2009, Scientific American

Sun Down: High-Energy Cosmic Rays Reach a Space Age Peak

不過,太陽與氣候的關係,我們又知道多少?

31 Aug 2009, Scientific American

How Sunlight Controls Climate

2009年10月7日 星期三

氣候狼來了

(本文寫於一星期前……)

今日下午,天氣悶熱,溫度高達攝氏三十多度。

執筆之時,天文台剛掛起一號風球,強烈熱帶風暴凱薩娜在香港以南七百多公里徐徐掠過。

不看日曆,斷不會認為十月快到。

然則,氣候暖化,儘管人人都感受得到,彷彿人人都視若無睹。老實說,天氣炎熱頂多帶來少許不便,風季延長或可帶來數日額外假期;氣候暖化,又有什麼可怕?

在你向我訓話之前,我要告訴你,那些冰川溶化、海面提升、洪水泛濫、極端氣象之類的東西,我全部聽過;環保組織左一句「逼在眉睫」,右一句「刻不容緩」,我也聽過;奧巴馬在氣候峰會說的「irreversible catastrophe」,我親眼目睹。然而,如果危機真的是如此逼在眉睫,為何各國政府仍在討價還價,而不是實際行動?廢氣減排、碳市場、碳徵稅這些政策措施,我看不到一定要有國際共識才可執行。既有討價還價的餘地,即是未到最後關頭;未到最後關頭,又何來「逼在眉睫」、「刻不容緩」呢?不要侮辱我們的智慧吧。

以各種災難情景來鼓吹環保,總覺有點「靠嚇」的味道,就像以飛機失事呼籲放棄空運,或以交通意外為由勸喻市民不要上街。要知道,以化石燃料作為經濟基石的今天,環保是有必然代價的。氣候變暖的惡果,對發展中國家的影響尤為嚴重;經濟發展有助他們抵禦反常天氣,但因經濟發展而增加廢氣排放卻是在所難免,兩者之間如何取捨,不是單靠宣傳災難情景和空喊刻不容緩可以抉擇。這個取捨,固然不是發展中國家獨有,只是這問題對他們來說尤為尖銳。

位於丹麥,專注氣候政策研究的智庫組識哥本哈根共識中心(Copenhagen Consensus Center,簡稱「CCC」),8 月 14 日發表了一系列研究報告,檢討了各種應付氣候變暖的策略。報告的提議十分務實和有科學根據,當中一些比較遭人忽略的數據和事實,今天拿來跟大家分享。

那些災難只是氣候暖化的最壞後果,若要在政策制定上知所取捨,必須中肯地評估氣候暖化對經濟的實質影響。說來奇怪,如此重要的課題,過去二十年只有十多篇相關研究(顯示問題並非如環保組識和政客所言的逼切)。CCC 的報告綜合了十三篇研究結果,大部份估計 2100 年,地球平均氣溫「只會」上升攝氏 2.5 度,全球 GDP 「只會」減少幾個百分點(最悲觀的估計是減少 4.8%,大部份估計皆圍繞著 1-2%)。換句話說,即使我們「坐以待斃」,至 2100 年這段差不多一百年的日子裡,全球因氣候暖化只會失去幾年的產出。本文的讀者,相信很多都不能活到那個年頭來親身見証,怪不得環保組識永遠不會告訴我們這些數字。環保,是一項極為長遠的使命。可是,長遠來說,我們都一命嗚呼。給我們看見這些數字,所有環保組識都會即時一命嗚呼。

那十三份研究,還有一個「驚喜」:氣溫輕微上升對總體 GDP 是有好處的;當溫度繼續升高,經濟才開始受損。好處來自多方面。首先,多了二氧化碳令農作物加速生長。其次,全球大部分主要經濟體皆位於溫帶地區,冬季氣溫上升減低室內的保暖所需(至於夏季,不要忘記我們正在談論「溫帶」地區的「輕微」升溫,相對暖氣而言,冷氣用不了多少)。相反,熱帶地區夏季用多了冷氣,故輕微升溫也是有害無益;一加一減,總體 GDP 應該沒有變動,但是前者的經濟體積大得多,故總的來說,輕微升溫對 GDP 還是有貢獻的。然而,我們不應被這些「好處」沖昏了頭腦,氣溫續升,經濟始終會受損。這也不代表我們應該鼓勵「輕微」的碳排放以博取那些微的好處,氣候變化十分緩慢,今日放出溫室氣體,不知大氣層哪時才有反應;事實上,以現時的情況看來,那輕微的升溫已是無可避免。有幸住在溫帶的人,還是趁機享受這「片刻歡愉」吧。

我們說廢氣減排,是指二氧化碳;但人類排放的溫室氣體,絕不只二氧化碳。CO2 備受注目,皆因其佔溫室氣體總量最多,整體對氣候升溫的貢獻最大。若以同等份量作比較,CO2 的保暖效能遠不及總量排第二的 CH4,亦即甲烷(methane),後者的保暖效能是前者的二十五倍。甲烷的來源,有天然,也有人為的。在自然環境,甲烷主要是由有機物質在無氧狀態下腐化所產生,沼澤便釋放很多甲烷,故其又名沼氣。任何有腐物的地方都可能有沼氣,堆填區就是一個很好的例子。牧場也是主要來源,牛隻體內的食物反芻發酵,以至其糞便,都會釋出甲烷。還有煤礦和油田,這個不用我多說了。

甲烷之後,佔溫室氣體總量第三位的是 N2O(Nitrous oxide),來源包括燃料廢氣和肥田料。N2O 的保暖效能更加「驚人」,是同等份量二氧化碳的差不多三百倍。IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 於 2007 出版的一份報告便羅列了 63 種溫室氣體,單就保暖效能而言,你猜二氧化碳排第幾?尾二。換句話說,六十一種温室氣體比二氧化碳更「溫室」,保暖效能強過千倍的比比皆是,它們未受注意,只因濃度非常稀少。如果宇宙真的有神,這個神也真待我們不薄,若果我們呼出的不是二氧化碳,而是另一種溫室氣體,地球可能早已成了煉獄,我們可能在科技足夠發達之前經已不明不白地熱死。

溫室氣體也非「一無是處」,它們存在已久,只是工業革命後,空氣中濃度大升才釀成問題。科學家算過,假如拿走所有溫室氣體,地球表面會下降攝氏 30 度。處世之道貴乎中庸,管理地球也是一樣。二百多年積聚下來的問題,總不能短期內解決,行動固然需要,可是不斷大喊「逼在眉睫」、「刻不容緩」,只會令人覺得「狼來了」。以災難宣傳環保,總覺有點威嚇意味,而且邏輯上有點不妥,難道沒有災難便可為所欲為?以這樣的邏輯,是否注射了愛滋疫苗便可到處留情?又或者,我打了流感疫苗,你便可以向著我狂打噴嚏?

後記:成文後,看見英國牛津舉行的國際氣候研討會(International Climate Conference)述說,如果我們繼續肆意排放廢氣,全球氣溫將會上升超過四度;數天後,10 月 2 日信報第 39 頁一篇廣告,亦以同一論調,說 2060 年便會上升四度。兩者都是根據 IPCC 2007 年那一份報告(第 803 頁),看似與上面提及的 2.5 度大相逕庭,實則是因為他們引用了最壞情況的最壞估算。看著同一份數據,我也可以說:「假如我們立即行動,到 2100 年氣溫只會上升 1.5 度。」這是最佳情況的最佳估算。威嚇還是利誘,大棍還是胡蘿蔔,正好反映了宣傳者的偏好。

(2009 年 10 月 7 日 信報副刊)

相關連結:

Carbon Dioxide Information Analysis Center

Recent Greenhouse Gas Concentrations

Union of Concerned Scientists

Each Country's Share of CO2 Emissions

US Environmental Protection Agency

Atmosphere Changes

17 Apr 2003, The Economist

Methane and climate change

今日下午,天氣悶熱,溫度高達攝氏三十多度。

執筆之時,天文台剛掛起一號風球,強烈熱帶風暴凱薩娜在香港以南七百多公里徐徐掠過。

不看日曆,斷不會認為十月快到。

然則,氣候暖化,儘管人人都感受得到,彷彿人人都視若無睹。老實說,天氣炎熱頂多帶來少許不便,風季延長或可帶來數日額外假期;氣候暖化,又有什麼可怕?

在你向我訓話之前,我要告訴你,那些冰川溶化、海面提升、洪水泛濫、極端氣象之類的東西,我全部聽過;環保組織左一句「逼在眉睫」,右一句「刻不容緩」,我也聽過;奧巴馬在氣候峰會說的「irreversible catastrophe」,我親眼目睹。然而,如果危機真的是如此逼在眉睫,為何各國政府仍在討價還價,而不是實際行動?廢氣減排、碳市場、碳徵稅這些政策措施,我看不到一定要有國際共識才可執行。既有討價還價的餘地,即是未到最後關頭;未到最後關頭,又何來「逼在眉睫」、「刻不容緩」呢?不要侮辱我們的智慧吧。

以各種災難情景來鼓吹環保,總覺有點「靠嚇」的味道,就像以飛機失事呼籲放棄空運,或以交通意外為由勸喻市民不要上街。要知道,以化石燃料作為經濟基石的今天,環保是有必然代價的。氣候變暖的惡果,對發展中國家的影響尤為嚴重;經濟發展有助他們抵禦反常天氣,但因經濟發展而增加廢氣排放卻是在所難免,兩者之間如何取捨,不是單靠宣傳災難情景和空喊刻不容緩可以抉擇。這個取捨,固然不是發展中國家獨有,只是這問題對他們來說尤為尖銳。

位於丹麥,專注氣候政策研究的智庫組識哥本哈根共識中心(Copenhagen Consensus Center,簡稱「CCC」),8 月 14 日發表了一系列研究報告,檢討了各種應付氣候變暖的策略。報告的提議十分務實和有科學根據,當中一些比較遭人忽略的數據和事實,今天拿來跟大家分享。

那些災難只是氣候暖化的最壞後果,若要在政策制定上知所取捨,必須中肯地評估氣候暖化對經濟的實質影響。說來奇怪,如此重要的課題,過去二十年只有十多篇相關研究(顯示問題並非如環保組識和政客所言的逼切)。CCC 的報告綜合了十三篇研究結果,大部份估計 2100 年,地球平均氣溫「只會」上升攝氏 2.5 度,全球 GDP 「只會」減少幾個百分點(最悲觀的估計是減少 4.8%,大部份估計皆圍繞著 1-2%)。換句話說,即使我們「坐以待斃」,至 2100 年這段差不多一百年的日子裡,全球因氣候暖化只會失去幾年的產出。本文的讀者,相信很多都不能活到那個年頭來親身見証,怪不得環保組識永遠不會告訴我們這些數字。環保,是一項極為長遠的使命。可是,長遠來說,我們都一命嗚呼。給我們看見這些數字,所有環保組識都會即時一命嗚呼。

那十三份研究,還有一個「驚喜」:氣溫輕微上升對總體 GDP 是有好處的;當溫度繼續升高,經濟才開始受損。好處來自多方面。首先,多了二氧化碳令農作物加速生長。其次,全球大部分主要經濟體皆位於溫帶地區,冬季氣溫上升減低室內的保暖所需(至於夏季,不要忘記我們正在談論「溫帶」地區的「輕微」升溫,相對暖氣而言,冷氣用不了多少)。相反,熱帶地區夏季用多了冷氣,故輕微升溫也是有害無益;一加一減,總體 GDP 應該沒有變動,但是前者的經濟體積大得多,故總的來說,輕微升溫對 GDP 還是有貢獻的。然而,我們不應被這些「好處」沖昏了頭腦,氣溫續升,經濟始終會受損。這也不代表我們應該鼓勵「輕微」的碳排放以博取那些微的好處,氣候變化十分緩慢,今日放出溫室氣體,不知大氣層哪時才有反應;事實上,以現時的情況看來,那輕微的升溫已是無可避免。有幸住在溫帶的人,還是趁機享受這「片刻歡愉」吧。

我們說廢氣減排,是指二氧化碳;但人類排放的溫室氣體,絕不只二氧化碳。CO2 備受注目,皆因其佔溫室氣體總量最多,整體對氣候升溫的貢獻最大。若以同等份量作比較,CO2 的保暖效能遠不及總量排第二的 CH4,亦即甲烷(methane),後者的保暖效能是前者的二十五倍。甲烷的來源,有天然,也有人為的。在自然環境,甲烷主要是由有機物質在無氧狀態下腐化所產生,沼澤便釋放很多甲烷,故其又名沼氣。任何有腐物的地方都可能有沼氣,堆填區就是一個很好的例子。牧場也是主要來源,牛隻體內的食物反芻發酵,以至其糞便,都會釋出甲烷。還有煤礦和油田,這個不用我多說了。

甲烷之後,佔溫室氣體總量第三位的是 N2O(Nitrous oxide),來源包括燃料廢氣和肥田料。N2O 的保暖效能更加「驚人」,是同等份量二氧化碳的差不多三百倍。IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 於 2007 出版的一份報告便羅列了 63 種溫室氣體,單就保暖效能而言,你猜二氧化碳排第幾?尾二。換句話說,六十一種温室氣體比二氧化碳更「溫室」,保暖效能強過千倍的比比皆是,它們未受注意,只因濃度非常稀少。如果宇宙真的有神,這個神也真待我們不薄,若果我們呼出的不是二氧化碳,而是另一種溫室氣體,地球可能早已成了煉獄,我們可能在科技足夠發達之前經已不明不白地熱死。

溫室氣體也非「一無是處」,它們存在已久,只是工業革命後,空氣中濃度大升才釀成問題。科學家算過,假如拿走所有溫室氣體,地球表面會下降攝氏 30 度。處世之道貴乎中庸,管理地球也是一樣。二百多年積聚下來的問題,總不能短期內解決,行動固然需要,可是不斷大喊「逼在眉睫」、「刻不容緩」,只會令人覺得「狼來了」。以災難宣傳環保,總覺有點威嚇意味,而且邏輯上有點不妥,難道沒有災難便可為所欲為?以這樣的邏輯,是否注射了愛滋疫苗便可到處留情?又或者,我打了流感疫苗,你便可以向著我狂打噴嚏?

後記:成文後,看見英國牛津舉行的國際氣候研討會(International Climate Conference)述說,如果我們繼續肆意排放廢氣,全球氣溫將會上升超過四度;數天後,10 月 2 日信報第 39 頁一篇廣告,亦以同一論調,說 2060 年便會上升四度。兩者都是根據 IPCC 2007 年那一份報告(第 803 頁),看似與上面提及的 2.5 度大相逕庭,實則是因為他們引用了最壞情況的最壞估算。看著同一份數據,我也可以說:「假如我們立即行動,到 2100 年氣溫只會上升 1.5 度。」這是最佳情況的最佳估算。威嚇還是利誘,大棍還是胡蘿蔔,正好反映了宣傳者的偏好。

(2009 年 10 月 7 日 信報副刊)

相關連結:

Carbon Dioxide Information Analysis Center

Recent Greenhouse Gas Concentrations

Union of Concerned Scientists

Each Country's Share of CO2 Emissions

US Environmental Protection Agency

Atmosphere Changes

17 Apr 2003, The Economist

Methane and climate change

2009年9月30日 星期三

2009年9月24日 星期四

2009年9月23日 星期三

一個啟示、兩個故事

小時候,電視機是一台厚厚的機器,屏幕背後隱藏著一些很重的不知名的東西。那時只懂坐著看電視的我,也沒深究,只知那團東西很熱和有「幅射」。回想起來,舊時的世界也真簡單,電視機就是電視機,沒有什麼 LCD、LED、Plasma、投影之類叫人摸不著頭腦的名詞。從前只有陰極管電視機,運作原理是陰極管把電子束射向屏幕,屏幕上的熒光物料吸收電子的能量繼而發光,陰極管快速掃瞄屏幕便能成像。不用說,電視機後面那團又厚又重又熱的東西就是陰極管。後來的顯像科技百花齊放,但是萬變不離其宗,只是以不同方法把電力轉化為光能,每點 pixel 就像一個個微細的燈泡,「主動」地把光線投射至我們的眼睛。

所以,望著屏幕,眼睛容易疲倦,我們不習慣直視光源。日常看見的物件,本身通常不發光,而是反射外來光線,故一張書桌一顆燈泡,而不是一頁紙張一顆燈泡;我們的眼睛習慣「反光」、而非「發光」之物。製造一種借助外來光線、以反光為顯像原理的屏幕,這個可稱為「電紙」的構想,近年隨著亞馬遜的 Kindle 和新力的 Reader 推出市場而得到實現。這兩款暫時只有黑白顯示的電子書閱讀器,不約而同地標榜閱讀時視覺上如何舒適,便是拜電紙技術所賜,顯像原理模仿紙張,使其擁有紙張大部份優點,例如可從多角度觀看,烈日下影像依然清晰等,雖然暫時未有色彩,也不能摺疊,但其遠較其他顯示技術適合長時間閱讀,無可否認。

電紙的屏幕是有「記憶」的,固定的影像不須以電力維持;換句話說,翻頁時更新影像才須用電,加上沒有自己的光源,故耗電量極低。根據亞馬遜的網頁,若關掉用以下載書本的無線接駁器,Kindle 可以一星期不用充電;新力的說法更間接透露其運作原理,說 Reader 充電一次可讓你閱讀 7000 頁紙。

說來奇怪,儘管科技日新月異,人類的需要並沒有與時俱進。無論 iPhone 的介面如何精緻,我們閱讀還是最愛拿著一張紙。事實上,科技從來沒有替我們製造新的慾望,只是不斷以不同的方式滿足我們原始的渴求。虛擬社群,電子遊戲,真人攬枕,超級巨聲……哪一樣不是看準了我們的人性本能?所謂「電紙」,其實是以廿一世紀的方法複製廿多世紀之前的發明。「科技不斷進步,我們原地踏步」,這是電紙給我的啟示。

任何科技,都不是一蹴而就;電紙的構思,三十多年前已經開始。以影印機和雷射打印機聞名的 Xerox 公司旗下位於美國加州的 Palo Alto Research Center (PARC),早於 1974 年經已造出電紙的雛型。當時的主要動機並非為了模仿紙張,而是因為電腦的陰極管屏幕太暗,很容易被燈光蓋過,操作員必須於漆黑的房間工作;於是,便有人著手研究一些在正常燈光下也可以一目了然的顯示技術。其中一個方法(下圖),是製造一粒粒非常細小的圓珠,每粒圓珠的表面黑白各佔一半,而且黑白兩半的電極互異(黑為正、白為負,相反亦可),把這些圓珠放在一正一負的電場中間,便可以電場控制圓珠旋轉,亦即能夠控制屏幕上每點 pixel 的黑白,這就是 Xerox PARC 版本的電紙雛型。他們把其命名為「Gyricon」,是希臘文「旋轉的圖像」的意思。

Source: p.394, Flexible flat panel displays, Google Books.

Source: p.394, Flexible flat panel displays, Google Books.

顯示器並非 Xerox 的主要業務,公司內亦無人意識到 Gyricon 作為電紙的潛質,這門技術遂被擱在一旁,不了了之。一擱就是十多年……

1989 年,發明者之一的 Nick Sheridon 終於發覺 Gyricon 是電紙的理想材料,他於是再次埋首研究,希望大量生產。讀者必須知道,一門技術由實驗室走到市場,是一條十分漫長和崎嶇的路。研究人員在實驗室發明某種技術,甚至取得專利,只是証明概念可行。從「可行」至「可售賣」,必須克服兩大難關:產品必須耐用,生產必須便宜。2000 年 12 月,Gyricon Media 從 Xerox 分拆出來,開始售賣廣告顯示板予百貨公司。廣告顯示板?對,不是什麼電子書之類的東西。據我所知,Gyricon 的電紙從未進入過閱讀器市場,技術不良還是推廣不濟,我不清楚。2005 年 12 月,Gyricon Media 關門大吉,母公司 Xerox 有否繼續推廣電紙科技,也無關宏旨。今天的閱讀器是用另一家公司的發明。

望著 Xerox,有點感嘆。這是一家出了名「捉到鹿唔識脫角」的公司。現代電腦很多習以為常的東西,如滑鼠和圖像用戶介面,都是首先在 Xerox PARC 出現,後來卻被別人「偷去」發揚光大。雖然 Gyricon 沒有被人偷去,但 Xerox 錯失這個電紙良機,卻是事實。中國也有點兒「Xerox 味」,四大發明傳至西方,卻被西方人用來瓜分中國。望著一部不含 Xerox 科技的閱讀器,我看到一個「中國」的故事,一個充滿著「lost opportunity」的故事。

公平一點,錯失良機的不只一間公司;1970 年代初期,多家公司都曾經發展或參與研究電紙的雛型,其中日本松下電器(Matsushita)便有如左圖的技術。設想一堆帶正電的白色波子,和一堆帶負電的黑色波子,把他們放在一正一負的電場之間,假設正極位於屏幕的前方,負極位於後方,由於黑波子被吸引至正極,這個正極所在的位置便呈黑色,反之呈白色。這些「波子」當然是非常細小,屏幕上布滿透明的電極,便能控制每點 pixel 的黑白。原理和 Gyricon 差不多,只是 Gyricon 一珠兼顧黑白二極,以電場控制其旋轉;松下電器則是把兩極分離至不同顏色的波子,以電場控制整堆波子的移動。今天的電紙,便是建基於這個發明了接近四十年的「波子系統」。

公平一點,錯失良機的不只一間公司;1970 年代初期,多家公司都曾經發展或參與研究電紙的雛型,其中日本松下電器(Matsushita)便有如左圖的技術。設想一堆帶正電的白色波子,和一堆帶負電的黑色波子,把他們放在一正一負的電場之間,假設正極位於屏幕的前方,負極位於後方,由於黑波子被吸引至正極,這個正極所在的位置便呈黑色,反之呈白色。這些「波子」當然是非常細小,屏幕上布滿透明的電極,便能控制每點 pixel 的黑白。原理和 Gyricon 差不多,只是 Gyricon 一珠兼顧黑白二極,以電場控制其旋轉;松下電器則是把兩極分離至不同顏色的波子,以電場控制整堆波子的移動。今天的電紙,便是建基於這個發明了接近四十年的「波子系統」。

上面說過,實驗室與市場之間,是一段漫長而崎嶇的路。最終,完善「波子系統」(右圖),供應電紙屏幕給亞馬遜和新力的,並非松下電器,而是一家叫 E Ink 的公司。他們與麻省理工合作,發展出耐用的屏幕和成本便宜的工序。E Ink 是後起之秀,卻絕非坐享漁人之利,原始的波子系統缺點多多,波子容易粘附一起不在話下,pixel 之間移位的情況也十分常見,還未計必須兼備接觸式屏幕的功能,等等等等。長話短說,E Ink 必須解決傳統波子系統的所有「致命弱點」,結合所有現代消費者對一個電子屏幕的「合理期望」,還要可靠耐用和成本便宜。

上面說過,實驗室與市場之間,是一段漫長而崎嶇的路。最終,完善「波子系統」(右圖),供應電紙屏幕給亞馬遜和新力的,並非松下電器,而是一家叫 E Ink 的公司。他們與麻省理工合作,發展出耐用的屏幕和成本便宜的工序。E Ink 是後起之秀,卻絕非坐享漁人之利,原始的波子系統缺點多多,波子容易粘附一起不在話下,pixel 之間移位的情況也十分常見,還未計必須兼備接觸式屏幕的功能,等等等等。長話短說,E Ink 必須解決傳統波子系統的所有「致命弱點」,結合所有現代消費者對一個電子屏幕的「合理期望」,還要可靠耐用和成本便宜。

於 1997 年成立,2004 年才有第一部新力閱讀器於日本出售,期間總共籌集一億五千萬美元的資金,投資者包括英特爾、摩托羅拉、菲利普等大公司,可見把技術從實驗室帶進市場的過程絕不輕易。E Ink 自創建之初,便一直以取代傳統書本為己任,姑勿論認同他們的夢想與否,這份 focus 和魄力值得學習。望著一部擁有 E Ink 屏幕的閱讀器,我看見一個關於「vision」的故事。

(2009 年 9 月 23 日 信報副刊)

主要資料來源:

15 Oct 2007, The Future Of Things

The Future of Electronic Paper

26 Feb 2009, xconomy.com

Kindling a Revolution: E Ink's Russ Wilcox on E-Paper, Amazon, and the Future of Publishing

Google Books

Flexible flat panel displays

所以,望著屏幕,眼睛容易疲倦,我們不習慣直視光源。日常看見的物件,本身通常不發光,而是反射外來光線,故一張書桌一顆燈泡,而不是一頁紙張一顆燈泡;我們的眼睛習慣「反光」、而非「發光」之物。製造一種借助外來光線、以反光為顯像原理的屏幕,這個可稱為「電紙」的構想,近年隨著亞馬遜的 Kindle 和新力的 Reader 推出市場而得到實現。這兩款暫時只有黑白顯示的電子書閱讀器,不約而同地標榜閱讀時視覺上如何舒適,便是拜電紙技術所賜,顯像原理模仿紙張,使其擁有紙張大部份優點,例如可從多角度觀看,烈日下影像依然清晰等,雖然暫時未有色彩,也不能摺疊,但其遠較其他顯示技術適合長時間閱讀,無可否認。

電紙的屏幕是有「記憶」的,固定的影像不須以電力維持;換句話說,翻頁時更新影像才須用電,加上沒有自己的光源,故耗電量極低。根據亞馬遜的網頁,若關掉用以下載書本的無線接駁器,Kindle 可以一星期不用充電;新力的說法更間接透露其運作原理,說 Reader 充電一次可讓你閱讀 7000 頁紙。

說來奇怪,儘管科技日新月異,人類的需要並沒有與時俱進。無論 iPhone 的介面如何精緻,我們閱讀還是最愛拿著一張紙。事實上,科技從來沒有替我們製造新的慾望,只是不斷以不同的方式滿足我們原始的渴求。虛擬社群,電子遊戲,真人攬枕,超級巨聲……哪一樣不是看準了我們的人性本能?所謂「電紙」,其實是以廿一世紀的方法複製廿多世紀之前的發明。「科技不斷進步,我們原地踏步」,這是電紙給我的啟示。

任何科技,都不是一蹴而就;電紙的構思,三十多年前已經開始。以影印機和雷射打印機聞名的 Xerox 公司旗下位於美國加州的 Palo Alto Research Center (PARC),早於 1974 年經已造出電紙的雛型。當時的主要動機並非為了模仿紙張,而是因為電腦的陰極管屏幕太暗,很容易被燈光蓋過,操作員必須於漆黑的房間工作;於是,便有人著手研究一些在正常燈光下也可以一目了然的顯示技術。其中一個方法(下圖),是製造一粒粒非常細小的圓珠,每粒圓珠的表面黑白各佔一半,而且黑白兩半的電極互異(黑為正、白為負,相反亦可),把這些圓珠放在一正一負的電場中間,便可以電場控制圓珠旋轉,亦即能夠控制屏幕上每點 pixel 的黑白,這就是 Xerox PARC 版本的電紙雛型。他們把其命名為「Gyricon」,是希臘文「旋轉的圖像」的意思。

顯示器並非 Xerox 的主要業務,公司內亦無人意識到 Gyricon 作為電紙的潛質,這門技術遂被擱在一旁,不了了之。一擱就是十多年……

1989 年,發明者之一的 Nick Sheridon 終於發覺 Gyricon 是電紙的理想材料,他於是再次埋首研究,希望大量生產。讀者必須知道,一門技術由實驗室走到市場,是一條十分漫長和崎嶇的路。研究人員在實驗室發明某種技術,甚至取得專利,只是証明概念可行。從「可行」至「可售賣」,必須克服兩大難關:產品必須耐用,生產必須便宜。2000 年 12 月,Gyricon Media 從 Xerox 分拆出來,開始售賣廣告顯示板予百貨公司。廣告顯示板?對,不是什麼電子書之類的東西。據我所知,Gyricon 的電紙從未進入過閱讀器市場,技術不良還是推廣不濟,我不清楚。2005 年 12 月,Gyricon Media 關門大吉,母公司 Xerox 有否繼續推廣電紙科技,也無關宏旨。今天的閱讀器是用另一家公司的發明。

望著 Xerox,有點感嘆。這是一家出了名「捉到鹿唔識脫角」的公司。現代電腦很多習以為常的東西,如滑鼠和圖像用戶介面,都是首先在 Xerox PARC 出現,後來卻被別人「偷去」發揚光大。雖然 Gyricon 沒有被人偷去,但 Xerox 錯失這個電紙良機,卻是事實。中國也有點兒「Xerox 味」,四大發明傳至西方,卻被西方人用來瓜分中國。望著一部不含 Xerox 科技的閱讀器,我看到一個「中國」的故事,一個充滿著「lost opportunity」的故事。

公平一點,錯失良機的不只一間公司;1970 年代初期,多家公司都曾經發展或參與研究電紙的雛型,其中日本松下電器(Matsushita)便有如左圖的技術。設想一堆帶正電的白色波子,和一堆帶負電的黑色波子,把他們放在一正一負的電場之間,假設正極位於屏幕的前方,負極位於後方,由於黑波子被吸引至正極,這個正極所在的位置便呈黑色,反之呈白色。這些「波子」當然是非常細小,屏幕上布滿透明的電極,便能控制每點 pixel 的黑白。原理和 Gyricon 差不多,只是 Gyricon 一珠兼顧黑白二極,以電場控制其旋轉;松下電器則是把兩極分離至不同顏色的波子,以電場控制整堆波子的移動。今天的電紙,便是建基於這個發明了接近四十年的「波子系統」。

公平一點,錯失良機的不只一間公司;1970 年代初期,多家公司都曾經發展或參與研究電紙的雛型,其中日本松下電器(Matsushita)便有如左圖的技術。設想一堆帶正電的白色波子,和一堆帶負電的黑色波子,把他們放在一正一負的電場之間,假設正極位於屏幕的前方,負極位於後方,由於黑波子被吸引至正極,這個正極所在的位置便呈黑色,反之呈白色。這些「波子」當然是非常細小,屏幕上布滿透明的電極,便能控制每點 pixel 的黑白。原理和 Gyricon 差不多,只是 Gyricon 一珠兼顧黑白二極,以電場控制其旋轉;松下電器則是把兩極分離至不同顏色的波子,以電場控制整堆波子的移動。今天的電紙,便是建基於這個發明了接近四十年的「波子系統」。 上面說過,實驗室與市場之間,是一段漫長而崎嶇的路。最終,完善「波子系統」(右圖),供應電紙屏幕給亞馬遜和新力的,並非松下電器,而是一家叫 E Ink 的公司。他們與麻省理工合作,發展出耐用的屏幕和成本便宜的工序。E Ink 是後起之秀,卻絕非坐享漁人之利,原始的波子系統缺點多多,波子容易粘附一起不在話下,pixel 之間移位的情況也十分常見,還未計必須兼備接觸式屏幕的功能,等等等等。長話短說,E Ink 必須解決傳統波子系統的所有「致命弱點」,結合所有現代消費者對一個電子屏幕的「合理期望」,還要可靠耐用和成本便宜。

上面說過,實驗室與市場之間,是一段漫長而崎嶇的路。最終,完善「波子系統」(右圖),供應電紙屏幕給亞馬遜和新力的,並非松下電器,而是一家叫 E Ink 的公司。他們與麻省理工合作,發展出耐用的屏幕和成本便宜的工序。E Ink 是後起之秀,卻絕非坐享漁人之利,原始的波子系統缺點多多,波子容易粘附一起不在話下,pixel 之間移位的情況也十分常見,還未計必須兼備接觸式屏幕的功能,等等等等。長話短說,E Ink 必須解決傳統波子系統的所有「致命弱點」,結合所有現代消費者對一個電子屏幕的「合理期望」,還要可靠耐用和成本便宜。於 1997 年成立,2004 年才有第一部新力閱讀器於日本出售,期間總共籌集一億五千萬美元的資金,投資者包括英特爾、摩托羅拉、菲利普等大公司,可見把技術從實驗室帶進市場的過程絕不輕易。E Ink 自創建之初,便一直以取代傳統書本為己任,姑勿論認同他們的夢想與否,這份 focus 和魄力值得學習。望著一部擁有 E Ink 屏幕的閱讀器,我看見一個關於「vision」的故事。

(2009 年 9 月 23 日 信報副刊)

主要資料來源:

15 Oct 2007, The Future Of Things

The Future of Electronic Paper

26 Feb 2009, xconomy.com

Kindling a Revolution: E Ink's Russ Wilcox on E-Paper, Amazon, and the Future of Publishing

Google Books

Flexible flat panel displays

2009年9月22日 星期二

疫苗發展

豬流感疫苗發展,記載之用。

18 September 2009, Science Insider

New Date for First U.S. Swine Flu Vaccine Arrival

21 September 2009, Science Insider

Mixed Results of Swine Flu Vaccine in Kids

18 September 2009, Science Insider

New Date for First U.S. Swine Flu Vaccine Arrival

21 September 2009, Science Insider

Mixed Results of Swine Flu Vaccine in Kids

2009年9月17日 星期四

2009年9月16日 星期三

怎樣做個頂級騙子

英國有位叫 Derren Brown(下稱狄寶倫)的魔術師,成功預測 9 月 9 日星期三晚上彩票抽獎的六個號碼。不信?當晚情況是這樣的……

正式抽獎前數分鐘,電視鏡頭跟著狄寶倫,進入錄影廠。廠內有一台電視機,機旁有一透明膠架,架上放著六個白色球。狄寶倫說,預測已經寫在球上,但是由於只有英國廣播公司有權公佈抽獎結果,故他暫時不能揭曉他的預測(這個理由很牽強)。此外,由於保安原因,在場沒有觀眾,只有他和兩位攝影師。

抽獎開始,電視機同步播出英國廣播公司的直播片段(有懷疑的觀眾大可兩台同時觀看),狄寶倫站在一旁,遠離膠架和六個白球,以表「均真」。

抽獎完結,他把抽出的六個數字寫於一塊卡紙之上,然後走到膠架後面,把膠架扭轉,揭示他的預測。不用說,他當然是全中,沒有把握也不會做這個節目。問題是,這個魔術究竟怎樣做?狄寶倫承諾,星期五(即 9 月 11 日)晚上告訴大家,並補上一句:其實你都可以做到!

網民立刻各抒己見,我也有自己的見解,有些人還會「猜度」狄寶倫,說他不會用某些太簡單太明顯的方法云云。

星期五晚,節目時間又到,東拉西扯了大半句鐘,狄寶倫說其實方法十分簡單,他只是找來二十四人,叫他們猜測下期彩票中獎號碼,把各人的猜測平均起來,便是他的預測;還有一個條件,就是不能為錢而作。

噓……如果這個節目在香港播出,我真係會去消委會投訴。估六合彩號碼,但又不是為了錢,就像對曾蔭權說:「如果你要做好呢份工,你就唔可以當佢係一份工。」或者北京對香港人說:「如果你哋要普選,你哋就唔可以一人投一票。」

魔術,其實是騙局;狄寶倫卻不是一位頂級的騙子,他的騙局有人看,但沒人信,頂級騙子永遠不會讓你懷疑他在騙你。讓我教教大家怎樣做一個頂級騙子。

首先,抽獎和預測揭曉當晚,錄影廠內必須有觀眾;不是增加可信性這麼簡單,親歷其景的觀眾是較易被騙的(說得好聽一點,是較易相信)。不明白?看看以下研究結果[1]。法庭處理侵犯兒童案件時,若果面對疑犯令受害人情緒不穩,小孩是可以透過閉路電視作供的,一些較極端的情況,甚至容許以預先錄影來作供。不少研究卻發現,即使面對同一証人,陪審員(不自覺地)對親身作供者的印象最佳,認為他們較誠實、自信、聰明,供詞自然較可信;以閉路電視作供者的印象次之,以預先錄影作供者的印象最差。這些印象上的差別,全是不自覺的,與理性無關。同一人物同一事件,與我們的距離愈相近(無論是空間或時間上),我們便認為愈可信。要有「死硬派」信徒,必須作現場表演。那些保安問題,不要問我,我只是教人行騙。

入場時,狄寶倫還應該親手遞給每人一杯熱茶(或熱咖啡,或暖開水,或熱朱古力,或熱檸樂,總之不要是凍的),給觀眾一份「溫暖」的感覺。陌生人對我們不瞅不睬,我們說他「冷」漠;母親關懷備至,感覺至為溫「暖」;中文有「人情冷暖」一詞,反映我們不自覺地借溫度來形容人際關係,不是中國人獨有,全人類都一樣。關係愈疏離,感覺愈冷;關係愈親密,感覺愈暖。

但是反過來又怎樣?你給我一杯熱茶,我便覺得你親切,有冇咁神奇呀?哈,就係咁神奇,去年一篇題為「Experiencing Physical Warmth Promotes Interpersonal Warmth」的論文[2],說的就是這個現象,題目已經說出重點,我不多言。今年另一研究[3]也得出類似結果,拿著熱飲令人感覺較大的「親密感」(social proximity。「親切」與「親密」性質上不同,心理學家分得很清楚)。總括來說,「親疏」的抽象概念,與「冷暖」的具體感覺,有著互為影響的雙向關係。雖然「冷暖」與「信任」兩者未必有關(據我所知,暫時未有實驗証明),但是身為騙子,你應該不會介意目標對象覺得你親切(甚或親密)一點吧。給他/她一杯熱飲,何樂而不為?

最後,錄影廠要有儲物櫃,供到場觀眾存放私人物品,重點是確保他們觀賞節目之時,手中沒有任何「重」量。這是抽象與具體互動的又一例証。「重」,作為具體感覺,大家都知道;作為抽象概念,是「重要」或「嚴重」。事實上,我們不難聽到別人說某某議題很有「重量」,又或者某某明星很有「份量」;不自覺地借具體的「重量感」來形容抽象的「重要性」,這與上面提到的「人情冷暖」一脈相承。今年有一研究[4]顯示,拿著較重物件的人,對事物看得比較「重」、比較「認真」,對議題願意投入較多思考,意見也比較強烈。說得通俗一點,手拿重物的人,喜歡指手劃腳、說三道四。身為騙子,目標對象的腦活動當然愈少愈好,要令他們腦袋遲緩,先要他們兩手空空。

信報又「輕」又「薄」,對讀者的潛意識有何影響,值得細味……

(2009 年 9 月 16 日 信報副刊)

References:

[1] In-court versus out-of-court testimonies: Children's experiences and adults' assessments.

Sara Landström, Pär Anders Granhag.

Applied Cognitive Psychology, 2009, DOI: 10.1002/acp.1606 [Abstract]

[2] Experiencing Physical Warmth Promotes Interpersonal Warmth.

Lawrence E. Williams and John A. Bargh.

Science, 2008, DOI: 10.1126/science.1162548 [Abstract]

[3] The Thermometer of Social Relations: Mapping Social Proximity on Temperature.

Hans IJzerman and Gün R. Semin.

Psychological Science, 2009, DOI: 10.1111/j.1467-9280.2009.02434.x [Abstract]

[4] Weight as an Embodiment of Importance.

Nils B. Jostmann, Daniël Lakens, and Thomas W. Schubert.

Psychological Science, 2009, DOI: 10.1111/j.1467-9280.2009.02426.x [Abstract]

tags:

psychology

2009年9月15日 星期二

一劑搞掂

只是替流感疫苗進程作個記錄,為自己多過為讀者。如果無興趣便唔洗理我……

20 August 2009, New Scientist

Faster-growing flu vaccine could speed production

發現繁殖力較強的病毒品種,有助製造疫苗。

21 August 2009, New Scientist

Universal vaccine could put an end to all flu

能夠對付多種流感的疫苗,無論病毒怎樣變種也能免疫,仍在初步研究階段。這篇文章對病毒結構和免疫原理介紹得十分詳盡。

10 September 2009, Virology Blog

Single dose of 2009 H1N1 vaccine immunogenic in adults

澳洲的臨床試驗結果:成人一劑便足夠。醫學界一直恐怕要打兩劑。

11 September 2009, Scientific American

Single Vaccine Dose, Even One from 1976, Could Protect against the H1N1 Swine Flu

接種過 1976 年疫苗的人,「可能」已經對今年的新型豬流感免疫。未肯定的,但有某些跡象如此顯示。

11 September 2009, Science Insider

HHS Celebrates Early Swine Flu Vaccine Results

美國的臨床試驗結果:成人一劑便足夠。

11 September 2009, Science Insider

U.S. Swine Flu Vaccine: Good News, Bad News

一般新聞,無乜特別。

後加:

15 September 2009, Scientific American

FDA approves H1N1 swine flu vaccines

15 September 2009, Science Insider

FDA Approves Swine Flu Vaccines

後後加:

02 September 2009, Scientific American

Building a Better Flu Vaccine--And Giving Chickens a Rest

科學家正研究多種製造疫苗的新方法,以取代傳統的雞蛋繁殖。

15 September 2009, Highlight Health

H1N1 Vaccine Study Summaries: Single Dose Provides Protection

17 September 2009, New Scientist

Mystery immunity could boost swine flu protection

不單報導「一劑搞掂」這個事實,還解釋為何可以「一劑搞掂」。很好!

20 August 2009, New Scientist

Faster-growing flu vaccine could speed production

發現繁殖力較強的病毒品種,有助製造疫苗。

21 August 2009, New Scientist

Universal vaccine could put an end to all flu

能夠對付多種流感的疫苗,無論病毒怎樣變種也能免疫,仍在初步研究階段。這篇文章對病毒結構和免疫原理介紹得十分詳盡。

10 September 2009, Virology Blog

Single dose of 2009 H1N1 vaccine immunogenic in adults

澳洲的臨床試驗結果:成人一劑便足夠。醫學界一直恐怕要打兩劑。

11 September 2009, Scientific American

Single Vaccine Dose, Even One from 1976, Could Protect against the H1N1 Swine Flu

接種過 1976 年疫苗的人,「可能」已經對今年的新型豬流感免疫。未肯定的,但有某些跡象如此顯示。

11 September 2009, Science Insider

HHS Celebrates Early Swine Flu Vaccine Results

美國的臨床試驗結果:成人一劑便足夠。

11 September 2009, Science Insider

U.S. Swine Flu Vaccine: Good News, Bad News

一般新聞,無乜特別。

後加:

15 September 2009, Scientific American

FDA approves H1N1 swine flu vaccines

15 September 2009, Science Insider

FDA Approves Swine Flu Vaccines

後後加:

02 September 2009, Scientific American

Building a Better Flu Vaccine--And Giving Chickens a Rest

科學家正研究多種製造疫苗的新方法,以取代傳統的雞蛋繁殖。

15 September 2009, Highlight Health

H1N1 Vaccine Study Summaries: Single Dose Provides Protection

17 September 2009, New Scientist

Mystery immunity could boost swine flu protection

不單報導「一劑搞掂」這個事實,還解釋為何可以「一劑搞掂」。很好!

2009年9月13日 星期日

三種形態

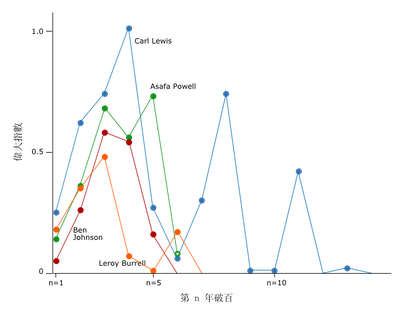

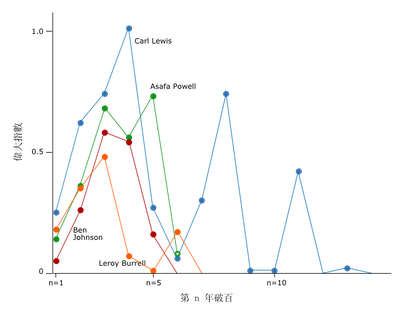

這是「男子百米系列」最後一篇,為免各位一頭霧水,讓我重溫一下:

(一)男子百米的「行業」演化:介紹「百強」和「破百」的概念,原是為了尋求一個跨時代比較跑手的方法,卻無意中發現項目過去三十年的演變,呈現一般行業「整合、成熟、壟斷」的典型模式……

(二)其實我們沒進步:再發現儘管世界紀錄不斷向前,整體來說我們並沒有愈跑愈快。

(三)偉大的定義:「發明」了「偉大指數」,用以比較劃時代跑手,說保特是「最」偉大,現在言之尚早。這是截至 2009 年 8 月 23 日的排名(這與原來的版本有點差異,略去了 Mel Lattany 和 James Sanford 兩位「前輩」。他們的跑手生涯始於 1980 年之前,故是次研究不能真正反映其實力):

表:1980年後男子百米偉大跑手排名(1-13)

* 破百壽命 = 最後破百和首次破百之間的年數

$n 破世界紀錄次數

+ 未退役,截至 2009 年 8 月 23 日

重溫排名,當然有目的。從每人第一年破百開始,我把他們每年的偉大指數繪圖,從而窺探跑手生涯的高潮與低谷,發現數種「形態」,歸納如下。

這是最「正常」的形態,第一、二、四、七位跑手都屬這類形,高峰在第三至第五年出現。劉易斯和鮑維爾都有多於一個 peak,是他們能夠穩據榜首的原因,前者更是「長跑長有」,第八年那個 peak 不在話下,第十一年仍能造出接近 0.5 的成績,真是難得。

這是最「正常」的形態,第一、二、四、七位跑手都屬這類形,高峰在第三至第五年出現。劉易斯和鮑維爾都有多於一個 peak,是他們能夠穩據榜首的原因,前者更是「長跑長有」,第八年那個 peak 不在話下,第十一年仍能造出接近 0.5 的成績,真是難得。

劉易斯之外,還有兩棵「長青樹」……

英國的基士堤和納米比亞的 Frank Fredericks,兩人的高峰都是第八年,與劉易斯的第二個高峰不謀而合。「8」點解咁特別,我當然冇答案。

英國的基士堤和納米比亞的 Frank Fredericks,兩人的高峰都是第八年,與劉易斯的第二個高峰不謀而合。「8」點解咁特別,我當然冇答案。

Calvin Smith 點解响度?他的形態自成一格,亦即不屬於任何一格;妙卻妙在,把他的軌跡倒轉來看(左右調轉),頓時變成另一棵「長青樹」:第三年有一小高峰,第八年來個大高峰。真係玩味……

「長青樹」形態的三位跑手,分別排第五、九、十位。

第三種形態,好像 skip 了「提升」的步驟,一進舞台已經一鳴驚人(接近 0.5 已是了不起),當中表表者固然是保特。但不要忘記,他的第二年還未完結,往後的軌跡怎樣走,只有讓時間告訴我們。這形態包括了第三、六、八位跑手。

第三種形態,好像 skip 了「提升」的步驟,一進舞台已經一鳴驚人(接近 0.5 已是了不起),當中表表者固然是保特。但不要忘記,他的第二年還未完結,往後的軌跡怎樣走,只有讓時間告訴我們。這形態包括了第三、六、八位跑手。

說到這裡,頭十位跑手已有經有「著落」,餘下三位(11-13)沒有明顯的形態:

要打進頭十位,至少一年接近 0.5;打進頭五位,至少兩年接近或略破 0.5。

要打進頭十位,至少一年接近 0.5;打進頭五位,至少兩年接近或略破 0.5。

OK,「男子百米系列」就此結束,以後有機會或會看看百一米欄,談一談劉翔的去向。

(一)男子百米的「行業」演化:介紹「百強」和「破百」的概念,原是為了尋求一個跨時代比較跑手的方法,卻無意中發現項目過去三十年的演變,呈現一般行業「整合、成熟、壟斷」的典型模式……

(二)其實我們沒進步:再發現儘管世界紀錄不斷向前,整體來說我們並沒有愈跑愈快。

(三)偉大的定義:「發明」了「偉大指數」,用以比較劃時代跑手,說保特是「最」偉大,現在言之尚早。這是截至 2009 年 8 月 23 日的排名(這與原來的版本有點差異,略去了 Mel Lattany 和 James Sanford 兩位「前輩」。他們的跑手生涯始於 1980 年之前,故是次研究不能真正反映其實力):

| 跑手 | 偉大指數 | 破百次數 | 破百壽命* | 最後破百 | 首次破百 | ||

| 1 | Carl LEWIS | 4.45 | 43 | 13 | 1993 | 1981 | $2 |

| 2 | Asafa POWELL | 2.55 | 32 | 6 | 2009 | 2004 | $2+ |

| 3 | Maurice GREENE | 1.9 | 34 | 8 | 2004 | 1997 | $1 |

| 4 | Ben JOHNSON | 1.59 | 23 | 5 | 1988 | 1984 | |

| 5 | Calvin SMITH | 1.42 | 12 | 9 | 1990 | 1982 | $1 |

| 6 | Usain BOLT | 1.4 | 12 | 2 | 2009 | 2008 | $3+ |

| 7 | Leroy BURRELL | 1.26 | 17 | 6 | 1994 | 1989 | $2 |

| 8 | Ato BOLDON | 1.23 | 17 | 6 | 2001 | 1996 | |

| 9 | Linford CHRISTIE | 1.02 | 16 | 10 | 1995 | 1986 | |

| 10 | Frank FREDERICKS | 0.95 | 22 | 14 | 2002 | 1989 | |

| 11 | Tyson GAY | 0.89 | 10 | 4 | 2009 | 2006 | + |

| 12 | Dennis MITCHELL | 0.74 | 18 | 9 | 1996 | 1988 | |

| 13 | Donovan BAILEY | 0.63 | 12 | 4 | 1998 | 1995 | $1 |

* 破百壽命 = 最後破百和首次破百之間的年數

$n 破世界紀錄次數

+ 未退役,截至 2009 年 8 月 23 日

重溫排名,當然有目的。從每人第一年破百開始,我把他們每年的偉大指數繪圖,從而窺探跑手生涯的高潮與低谷,發現數種「形態」,歸納如下。

這是最「正常」的形態,第一、二、四、七位跑手都屬這類形,高峰在第三至第五年出現。劉易斯和鮑維爾都有多於一個 peak,是他們能夠穩據榜首的原因,前者更是「長跑長有」,第八年那個 peak 不在話下,第十一年仍能造出接近 0.5 的成績,真是難得。

這是最「正常」的形態,第一、二、四、七位跑手都屬這類形,高峰在第三至第五年出現。劉易斯和鮑維爾都有多於一個 peak,是他們能夠穩據榜首的原因,前者更是「長跑長有」,第八年那個 peak 不在話下,第十一年仍能造出接近 0.5 的成績,真是難得。劉易斯之外,還有兩棵「長青樹」……

英國的基士堤和納米比亞的 Frank Fredericks,兩人的高峰都是第八年,與劉易斯的第二個高峰不謀而合。「8」點解咁特別,我當然冇答案。

英國的基士堤和納米比亞的 Frank Fredericks,兩人的高峰都是第八年,與劉易斯的第二個高峰不謀而合。「8」點解咁特別,我當然冇答案。Calvin Smith 點解响度?他的形態自成一格,亦即不屬於任何一格;妙卻妙在,把他的軌跡倒轉來看(左右調轉),頓時變成另一棵「長青樹」:第三年有一小高峰,第八年來個大高峰。真係玩味……

「長青樹」形態的三位跑手,分別排第五、九、十位。

第三種形態,好像 skip 了「提升」的步驟,一進舞台已經一鳴驚人(接近 0.5 已是了不起),當中表表者固然是保特。但不要忘記,他的第二年還未完結,往後的軌跡怎樣走,只有讓時間告訴我們。這形態包括了第三、六、八位跑手。

第三種形態,好像 skip 了「提升」的步驟,一進舞台已經一鳴驚人(接近 0.5 已是了不起),當中表表者固然是保特。但不要忘記,他的第二年還未完結,往後的軌跡怎樣走,只有讓時間告訴我們。這形態包括了第三、六、八位跑手。說到這裡,頭十位跑手已有經有「著落」,餘下三位(11-13)沒有明顯的形態:

要打進頭十位,至少一年接近 0.5;打進頭五位,至少兩年接近或略破 0.5。

要打進頭十位,至少一年接近 0.5;打進頭五位,至少兩年接近或略破 0.5。OK,「男子百米系列」就此結束,以後有機會或會看看百一米欄,談一談劉翔的去向。

tags:

research-it-myself,

sport

2009年9月9日 星期三

偉大的定義

bolt /bəʊlt/

noun

flash of lightning.

verb

run away quickly: When the police arrived, the burglars bolted.

idiom